キーワード検索

せん閣油田の開発と真相/ その二つの側面

原文表記

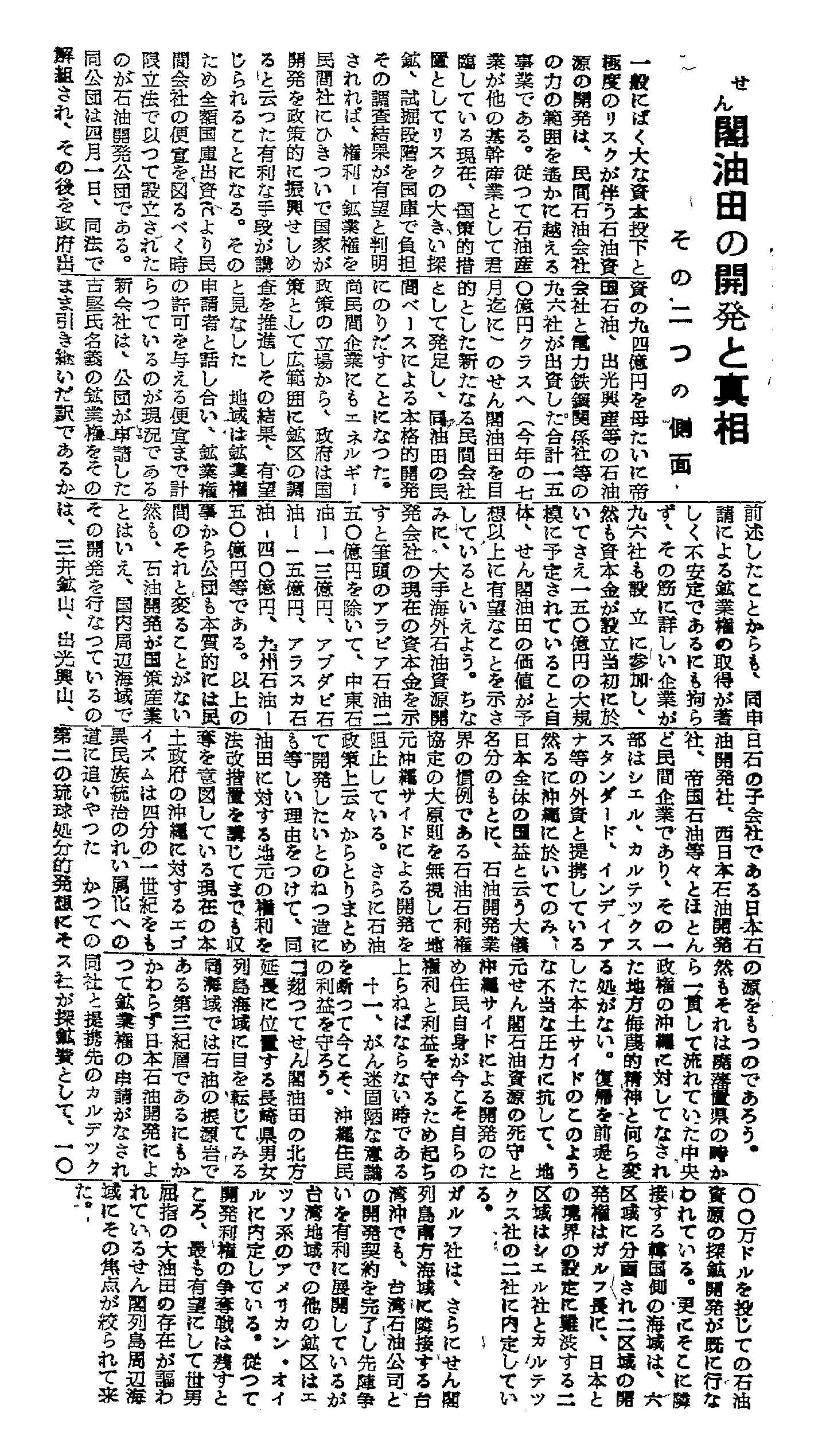

せん閣油田の開発と真相 その二つの側面

南西新報 昭和四十五年八月二十日

一般にばく大な資本投下と極度のリスクが伴う石油資源の開発は、民間石油会社の力の範囲を遙かに越える事業である。従つて石油産業が他の基幹産業として君臨している現在、国策的措置としてリスクの大きい探鉱、試掘段階を国庫で負担その調査結果が有望と判断されれば、権利■鉱業権を民間社にひきついで国家が開発を政策的に振興せしめると云つた有利な手段が講じられことになる。そのため全額国庫出資により民間会社の便宜を図るべく時限立法で以つて設立されたのが石油開発公団である。同公団は四月一日、同法で解組され、その後を政府出資の九四億円を母たいに帝国石油、出光興産等の石油会社と電力鉄鋼関係社等の九六社が出資した合計一五〇億円クラスへ(今年の七月迄に)のせん閣油田を目的とした新たな民間会社として発足し、同油田の民間ベースによる本格的開発にのりだすことになつた。尚民間企業にもエネルギー政策の立場から、政府は国策として広範囲に鉱区の調査を推進しその結果、有望と見なした 地域は鉱業権申請者と話し合い、鉱業権の許可を与える便宜まで計らつているのが現況である新会社は、公団が申請した古堅氏名義の鉱業権をそのまま引き継いだ訳であるが前述したことからも、同申請による鉱業権の取得が著しく不安定であるにも拘らず、その筋に詳しい企業が九六社も設立に参加し、然も資本金が設立当初に於いてさえ一五〇億円の大規模に予定されていること自体、せん閣油田の価値が予想以上に有望なことを示さしているといえよう。ちなみに、大手海外石油資源開発会社の現在の資本金を示すと筆頭のアラビア石油二五〇億円を除いて、中東石油―一三億円、アブダビ石油―一五億円、アラスカ石油―四〇億円、九州石油―五〇億円等である。以上の事から公団も本質的には民間のそれと変ることがない然も、石油開発が国策産業とはいえ、国内周辺海域でその開発を行なつているのは、三井鉱山、出光興山、日石の子会社である日本石油開発社、西日本石油開発社、帝国石油等々とほとんど民間企業であり、その一部はシエル、カルテツクススタンダード、インデイアナ等の外資と提携している然るに沖繩に於いてのみ、日本全体の国益と云う大儀名分のもとに、石油開発業界の慣例である石油石利権協定の大原則を無視して地元沖繩サイドによる開発を阻止している。さらに石油政策上云々からとりまとめて開発したいとのねつ造にも等しい理由をつけて、同油田に対する地元の権利を法改措置を講じてまでも収奪を意図している現在の本土政府の沖繩に対するエゴイズムは四分の一世紀をも異民族統治のれい属化への道に追いやつた かつての第二の琉球処分的発想にその源をもつのであろう。

然もそれは廃藩置県の時から一貫して流れていた中央政権の沖繩に対してなされた地方侮蔑的精神と何ら変る処がない。復帰を前提とした本土サイドのこのような不当な圧力に抗して、地元せん閣石油資源の死守と沖繩サイドによる開発のため住民自身が今こそ自らの権利と利益を守るため起ち上らねばならない時である。

十一、頑迷固陋な意識を断つて今こそ、沖繩住民の利益を守ろう

翔つてせん閣油田の北方延長に位置する長崎県男女列島海域に目を転じてみる同海域では石油の根源岩である第三紀層であるにもかかわらず日本石油開発によつて鉱業権の申請がなされ同社と提携先のカルテツクス社が探鉱費として、一〇〇〇万ドルを投じての石油資源の探鉱開発が既に行われている。更にそこに隣接する韓国側の海域は、六区域に分画され二区域の開発権はガルフ長に、日本との境界の設定に難渋する二区域はシエル社とカルテツクス社の二社に内定している。

ガルフ社は、さらに尖閣列島南方海域に隣接する台湾沖でも、台湾石油公司との開発契約を完了し先陣争いを有利に展開しているが台湾地域での他の鉱区はエツソ系のアメリカン・オイルに内定している。従つて開発利権の争奪戦は残すところ、最も有望にして世男屈指の大油田の存在が謳われているせん閣列島周辺海域にその焦点が絞られて来た。

現代仮名遣い表記

せん閣油田の開発と真相 その二つの側面

南西新報 昭和四十五年八月二十日

一般にばく大な資本投下と極度のリスクが伴う石油資源の開発は、民間石油会社の力の範囲を遙かに越える事業である。従って石油産業が他の基幹産業として君臨している現在、国策的措置としてリスクの大きい探鉱、試掘段階を国庫で負担、その調査結果が有望と判断されれば、権利■鉱業権を民間社にひきついで国家が開発を政策的に振興せしめると言った有利な手段が講じられことになる。そのため全額国庫出資により民間会社の便宜を図るべく時限立法で以って設立されたのが石油開発公団である。同公団は四月一日、同法で解組され、その後を政府出資の九四億円を母たいに帝国石油、出光興産等の石油会社と電力鉄鋼関係社等の九六社が出資した合計一五〇億円クラスへ(今年の七月迄に)のせん閣油田を目的とした新たな民間会社として発足し、同油田の民間ベースによる本格的開発にのりだすことになった。尚民間企業にもエネルギー政策の立場から、政府は国策として広範囲に鉱区の調査を推進しその結果、有望と見なした地域は鉱業権申請者と話し合い、鉱業権の許可を与える便宜まで計らっているのが現況である。新会社は、公団が申請した古堅氏名義の鉱業権をそのまま引き継いだ訳であるが、前述したことからも、同申請による鉱業権の取得が著しく不安定であるにも拘らず、その筋に詳しい企業が九六社も設立に参加し、然も資本金が設立当初に於いてさえ一五〇億円の大規模に予定されていること自体、せん閣油田の価値が予想以上に有望なことを示さしているといえよう。ちなみに、大手海外石油資源開発会社の現在の資本金を示すと、筆頭のアラビア石油二五〇億円を除いて、中東石油―一三億円、アブダビ石油―一五億円、アラスカ石油―四〇億円、九州石油―五〇億円等である。以上の事から公団も本質的には民間のそれと変ることがない。然も、石油開発が国策産業とはいえ、国内周辺海域でその開発を行なっているのは、三井鉱山、出光興山、日石の子会社である日本石油開発社、西日本石油開発社、帝国石油等々とほとんど民間企業であり、その一部はシェル、カルテックス、スタンダード、インディアナ等の外資と提携している。然るに沖縄に於いてのみ、日本全体の国益と言う大儀名分のもとに、石油開発業界の慣例である石油利権協定の大原則を無視して地元沖縄サイドによる開発を阻止している。さらに石油政策上云々からとりまとめて開発したいとのねつ造にも等しい理由をつけて、同油田に対する地元の権利を法改措置を講じてまでも収奪を意図している現在の本土政府の沖縄に対するエゴイズムは、四分の一世紀をも異民族統治のれい属化への道に追いやった、かつての第二の琉球処分的発想にその源をもつのであろう。

然もそれは廃藩置県の時から一貫して流れていた、中央政権の沖縄に対してなされた地方侮蔑的精神と何ら変る処がない。復帰を前提とした本土サイドのこのような不当な圧力に抗して、地元せん閣石油資源の死守と沖縄サイドによる開発のため、住民自身が今こそ自らの権利と利益を守るため起ち上らねばならない時である。

十一、頑迷固陋な意識を断って、今こそ沖縄住民の利益を守ろう

翔ってせん閣油田の北方延長に位置する長崎県男女列島海域に目を転じてみる。同海域では石油の根源岩である第三紀層であるにもかかわらず、日本石油開発によって鉱業権の申請がなされ、同社と提携先のカルテックス社が探鉱費として、一〇〇〇万ドルを投じての石油資源の探鉱開発が既に行われている。更にそこに隣接する韓国側の海域は、六区域に分画され、二区域の開発権はガルフ社に、日本との境界の設定に難渋する二区域はシェル社とカルテックス社の二社に内定している。

ガルフ社は、さらに尖閣列島南方海域に隣接する台湾沖でも、台湾石油公司との開発契約を完了し、先陣争いを有利に展開しているが、台湾地域での他の鉱区はエッソ系のアメリカン・オイルに内定している。従って開発利権の争奪戦は残すところ、最も有望にして世男屈指の大油田の存在が謳われているせん閣列島周辺海域にその焦点が絞られて来た。