キーワード検索

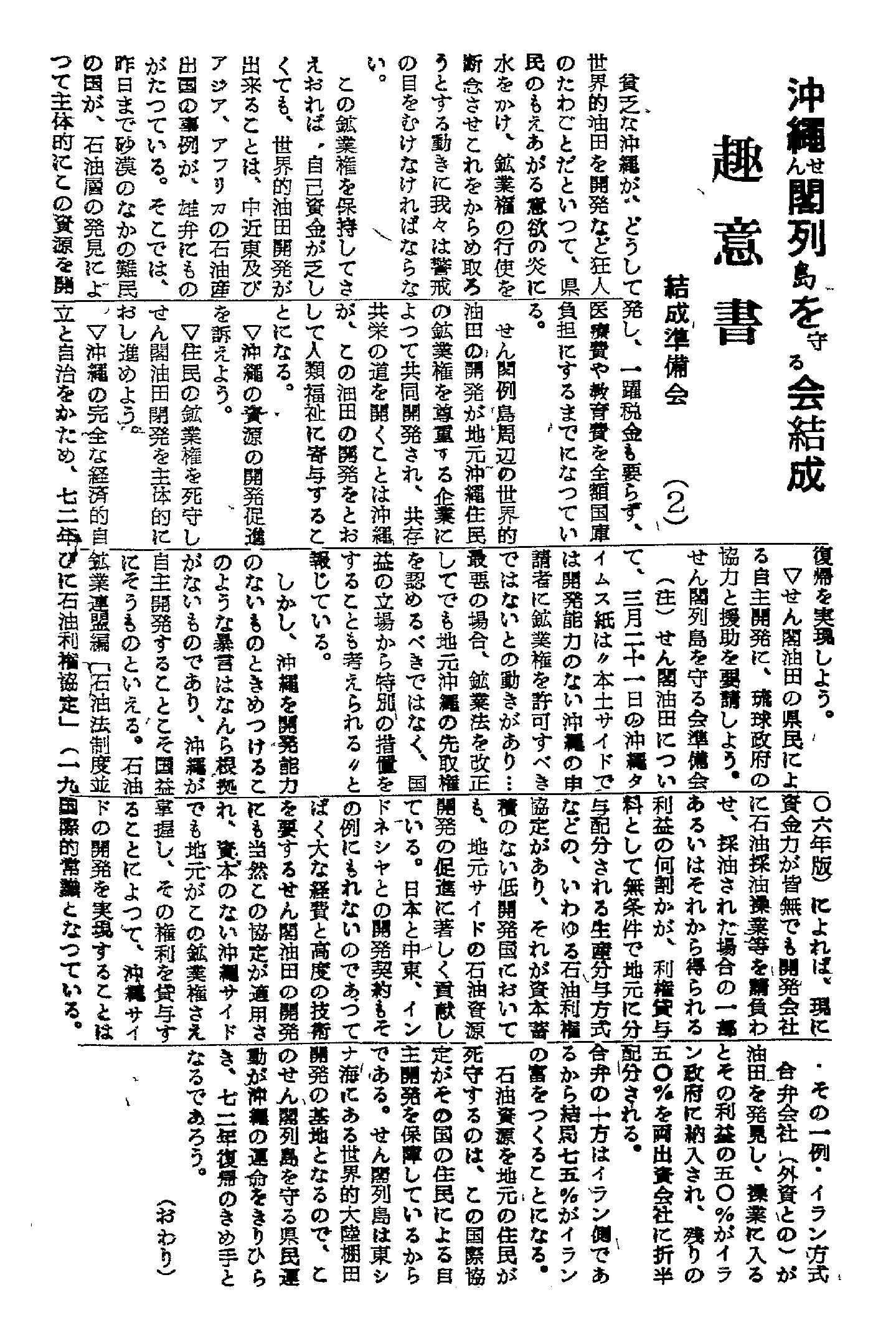

沖繩せん閣列島を守る会結成 趣意書

原文表記

沖繩せん閣列島を守る会結成 趣意書

南西新報 昭和四十五年八月八日

結成準備会 (2)

貧乏な沖繩が、どうして世界的油田開発など狂人のたわごとだといつて、県民のもえあがる意欲の炎に水をかけ、鉱業権の行使を断念させこれをからめ取ろうとする動きに我々は警戒の目をむけなければならない。

この鉱業権を保持してさえおれば〝自己資金が乏しくても、世界的油田開発が出来ることは、中近東及びアジア、アフリカの石油産出国の事例が、雄弁にものがたつている。そこでは、昨日まで砂漠の中の難民の国が、石油層の発見によつて主体的にこの資源を開発し、一躍税金も要らず、医療費や教育費を全額国庫負担にするまでになつている。

せん閣列島周辺の世界的油田の開発が地元沖繩住民の鉱業権を尊重する企業によつて共同開発され、共存共栄の道を開くことは沖繩が、この油田の開発をとおして人類福祉に寄与することになる。

▽沖繩の資源の開発促進を訴えよう。

▽住民の鉱業権を死守しせん閣油田開発を主体的におし進めよう。

▽沖繩の完全な経済的自立と自治をかため、七二年復帰を実現しよう。

▽せん閣油田の県民による自主開発に、琉球政府の協力と援助を要請しよう。

せん閣列島を守る会準備会

(注)せん閣油田ついて、三月二十一日の沖繩タイムス紙は〝本土サイドでは開発能力のない沖繩の申請者に鉱業権を許可すべきではないとの動きがあり…最悪の場合、鉱業法を改正してでも地元沖繩の先取権を認めるべきではなく、国益の立場から特別の措置をすることも考えられる〟と報じている。

しかし、沖繩を開発能力のないものときめつけるこのような暴言はなんら根拠がないものであり、沖繩が自主開発することこそ国益にそうものといえる。石油鉱業連盟編「石油法制度並びに石油利権協定」(一九〇六年版)によれば、現に資金力が皆無でも開発会社に石油採油操業等を請負わせ、採油された場合の一部あるいはそれから得られる利益の何割かが、利権貸与料として無条件で地元に分与配分される生産分与方式などの、いわゆる石油利権協定があり、それが資本蓄積のない低開発国においても、地元サイドの石油資源開発の促進に著しく貢献している。日本と中東、インドネシヤとの開発契約もその例にもれないのであつてばく大な経費と高度の技術を要するせん閣油田の開発にも当然この協定が適用され、資本のない沖繩サイドでも地元がこの鉱業権さえ掌握し、その権利を貸与することによつて、沖繩サイドの開発を実現することは国際的常識となつている。

・その一例・イラン方式

合弁会社(外資との)が油田を発見し、操業に入るとその利益の五〇%がイラン政府に納入され、残りの五〇%を両出資会社に折半配分される。

合弁の一方はイラン側であるから結局七五%がイランの富をつくることになる。

石油資源を地元の住民が死守するのは、この国際協定がその国の住民による自主開発を保障しているからである。せん閣列島は東シナ海にある世界的大陸棚田開発の基地となるので、このせん閣列島を守る県民運動が沖繩の運命をきりひらき、七二年復帰のきめ手となるであろう。

(おわり)

現代仮名遣い表記

沖縄せん閣列島を守る会結成 趣意書

南西新報 昭和四十五年八月八日

結成準備会 (2)

貧乏な沖縄が、どうして世界的油田開発など狂人のたわごとだといって、県民のもえあがる意欲の炎に水をかけ、鉱業権の行使を断念させ、これをからめ取ろうとする動きに、我々は警戒の目をむけなければならない。

この鉱業権を保持してさえおれば〝自己資金が乏しくても、世界的油田開発が出来ることは、中近東及びアジア、アフリカの石油産出国の事例が、雄弁にものがたっている。そこでは、昨日まで砂漠の中の難民の国が、石油層の発見によって主体的にこの資源を開発し、一躍税金も要らず、医療費や教育費を全額国庫負担にするまでになっている。

せん閣列島周辺の世界的油田の開発が地元沖縄住民の鉱業権を尊重する企業によって共同開発され、共存共栄の道を開くことは、沖縄が、この油田の開発をとおして人類福祉に寄与することになる。

▽沖縄の資源の開発促進を訴えよう。

▽住民の鉱業権を死守し、せん閣油田開発を主体的におし進めよう。

▽沖縄の完全な経済的自立と自治をかため、七二年復帰を実現しよう。

▽せん閣油田の県民による自主開発に、琉球政府の協力と援助を要請しよう。

せん閣列島を守る会準備会

(注)せん閣油田ついて、三月二十一日の沖繩タイムス紙は〝本土サイドでは開発能力のない沖縄の申請者に鉱業権を許可すべきではないとの動きがあり…最悪の場合、鉱業法を改正してでも地元沖縄の先取権を認めるべきではなく、国益の立場から特別の措置をすることも考えられる〟と報じている。

しかし、沖縄を開発能力のないものときめつけるこのような暴言はなんら根拠がないものであり、沖縄が自主開発することこそ国益にそうものといえる。石油鉱業連盟編「石油法制度並びに石油利権協定」(一九〇六年版)によれば、現に資金力が皆無でも開発会社に石油採油操業等を請負わせ、採油された場合の一部あるいはそれから得られる利益の何割かが、利権貸与料として無条件で地元に分与配分される生産分与方式などの、いわゆる石油利権協定があり、それが資本蓄積のない低開発国においても、地元サイドの石油資源開発の促進に著しく貢献している。日本と中東、インドネシヤとの開発契約もその例にもれないのであって、ばく大な経費と高度の技術を要するせん閣油田の開発にも当然この協定が適用され、資本のない沖縄サイドでも地元がこの鉱業権さえ掌握し、その権利を貸与することによって、沖縄サイドの開発を実現することは国際的常識となっている。

・その一例・イラン方式

合弁会社(外資との)が油田を発見し、操業に入ると、その利益の五〇%がイラン政府に納入され、残りの五〇%を両出資会社に折半配分される。

合弁の一方はイラン側であるから結局七五%がイランの富をつくることになる。

石油資源を地元の住民が死守するのは、この国際協定がその国の住民による自主開発を保障しているからである。せん閣列島は東シナ海にある世界的大陸棚田開発の基地となるので、このせん閣列島を守る県民運動が沖縄の運命をきりひらき、七二年復帰のきめ手となるであろう。

(おわり)