キーワード検索

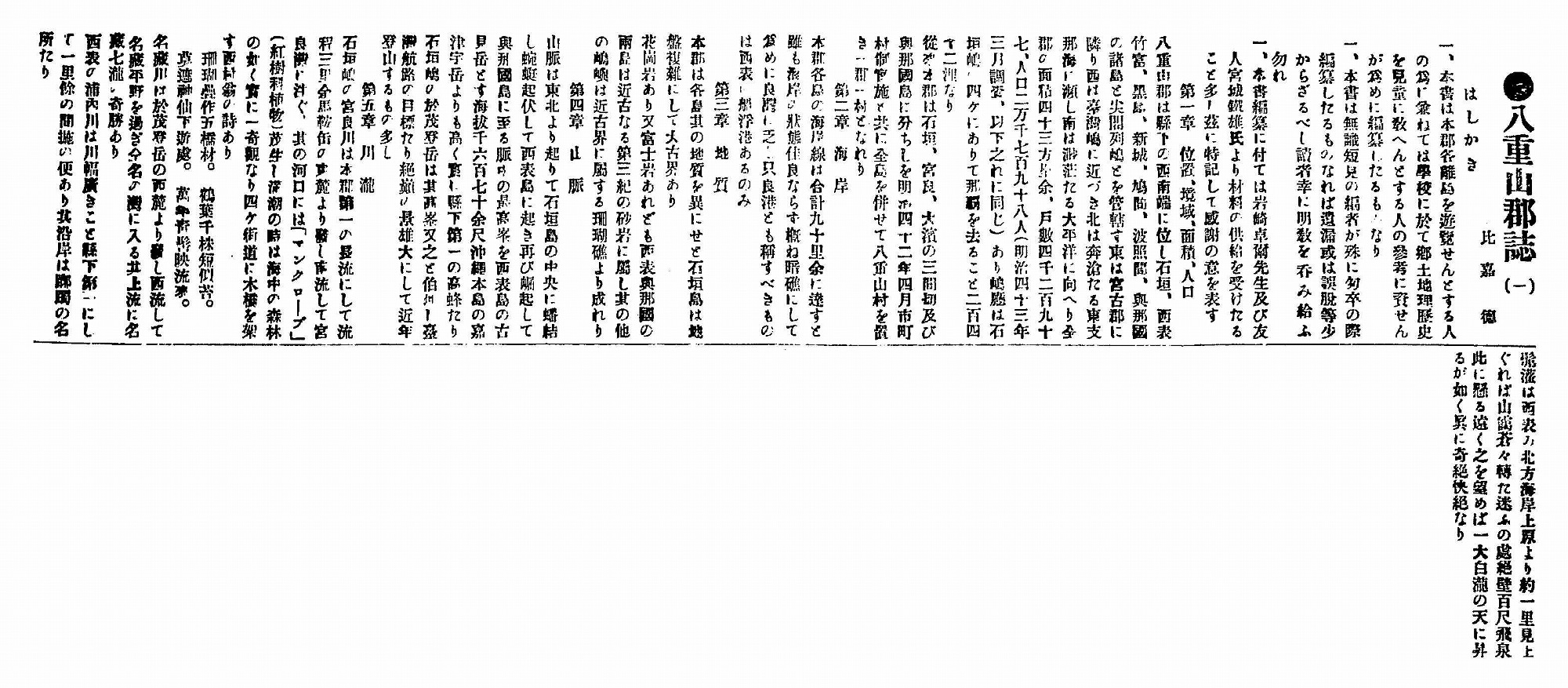

八重山郡誌(一)

原文表記

八重山郡誌(一)

沖繩毎日新聞 明治四十四年一月二十二日

比 嘉 徳

は し か き

一、 本書は本郡離島を遊覧せんとする人の爲に兼ねては學校に於て郷土地理歴史を児童に敎へんとする人の參考に資せんが爲めに編纂したるものなり

一、 本書は無識短見の編者が殊に匆卒の際編纂したるものなれば遺漏或は誤脱等少からざるべし讀者幸に明敎を呑み給ふ勿れ

一、 本書編纂に付ては岩崎卓爾先生及び友人宮城鐵雄氏より材料の供給を受けたること多し玆に特記して感謝の意を表す

第一章 位置、境域、面積、人口

八重山郡は縣下の西南端に位し石垣、西表、竹富、黒島、新城、鳩間、波照間、與那國の諸島と尖閣列嶋とを管轄す東は宮古郡に隣り西は臺灣嶋に近づき北は莽滄たる東支那海に瀬し南は渺茫たる太平洋に向へり全郡の面積四十三方里余、戸數四千二百九十七、人口二万千七百九十八人(明治四十三年三月調査、以下之れに同じ)あり嶋廳は石垣嶋の四ヶにありて那覇を去ること二百四十二浬なり

從來本郡は石垣、宮良、大濱の三間切及び與那國島に分ちしを明治四十二年四月市町村制實施と共に仝島を併せて八重山村を置き一郡一村となれり

第二章 海 岸

本郡各島の海岸線は合計九十里余に達すと雖も海岸の狀態佳良ならす概ね暗礁にして爲めに良灣に乏し只良港とも稱すべきものは西表の船浮港あるのみ

第三章 地 質

本郡各島其の地質を異にせと石垣島は地盤複雑にして大古界あり

花崗岩あり又富士岩あれども西表與那國の兩島は近古なる第三紀の砂岩に属し其の他の嶋嶼は近古界に属する珊瑚礁より成れり

第四章 山 脈

山脈は東北より起りて石垣島の中央に蟠結し蜿蜒起伏して西表島に起き再び■起して與那國島に至る脈中の最高峯を西表島の古見岳とす海拔千六百七十余尺沖繩本島の嘉津宇岳よりも高く實に縣下第一の高蜂たり石垣嶋の於茂登岳は其高峯又之と伯仲し臺灣航路の目標たり絶巓の景雄大にして近年登山するもの多し

第五章 川 瀧

石垣嶋の宮良川は本郡■一の長流にして流程三里余馬鞍岳の東麓より發し南流して宮良灣に注ぐ、其の河口には「マンクローブ」(紅樹科植物)茂生し滿潮の時は海中の森林の如く實に一奇觀なり四ヶ街道に木橋を架す西村翁の詩あり

珊瑚疊作五橋材。鶴葉千株短■苔。

莫遮神仙下遊處。萬年青髺映流來。

名蔵川は於茂登岳の西麓より發し西流して名蔵平野を過ぎ仝名の灣に入る其上流に名蔵七瀧の奇勝あり

西表の浦内川は川幅廣きこと縣下第一にして一里餘の間栰の便あり其沿岸は躑躅の名所たり

鬚瀧は西表の北方海岸上原より約一里見上ぐれば山靄蒼々轉た迷ふの處絶壁百尺飛泉此に懸る遠く之を望めば一大白瀧の天に昇るが如く眞に奇絶快絶なり

現代仮名遣い表記

八重山郡誌(一)

沖繩毎日新聞 明治四十四年一月二十二日

比 嘉 徳

は し が き

一、 本書は本郡離島を遊覧せんとする人の為に、兼ねては学校に於て郷土地理歴史を児童に教えんとする人の参考に資せんが為めに編纂したるものなり。

一、 本書は無職短見の編者が殊に匆卒の際編纂したるものなれば、遺漏或は誤脱等少からざるべし。読者幸に明教を呑み給う勿れ。

一、 本書編纂に付ては岩崎卓爾先生及び友人宮城鐵雄氏より材料の供給を受けたること多し。茲に特記して感謝の意を表す。

第一章 位置、境域、面積、人口

八重山郡は県下の西南端に位し、石垣、西表、竹富、黒島、新城、鳩間、波照間、与那国の諸島と尖閣列島とを管轄す。東は宮古郡に隣り、西は台湾島に近づき、北は莽滄たる東支那海に瀕し、南は渺茫たる太平洋に向えり。全郡の面積四十三方里余、戸数四千二百九十七、人口二万千七百九十八人(明治四十三年三月調査、以下之れに同じ)あり。島庁は石垣島の四ケにありて、那覇を去ること二百四十二浬なり。

従来本郡は石垣、宮良、大浜の三間切及び与那国島に分ちしを、明治四十二年四月市町村制実施と共に同島を併せて八重山村を置き、一郡一村となれり。

第二章 海 岸

本郡各島の海岸線は合計九十里余に達すと雖も海岸の状態佳良ならず。概ね暗礁にして為めに良湾に乏し。只良港とも称すべきものは西表の船浮港あるのみ。

第三章 地 質

本郡各島其の地質を異にせど、石垣島は地盤複雑にして大古界あり。

花崗岩あり又富士岩あれども、西表、与那国の両島は近古なる第三紀の砂岩に属し其の他の島嶼は近古界に属する珊瑚礁より成れり。

第四章 山 脈

山脈は東北より起りて石垣島の中央に蟠結し、蜿蜒起伏して西表島に赴き、再び崛起して与那国島に至る。脈中の最高峰を西表島の古見岳とす。海抜千六百七十余尺、沖縄本島の嘉津宇岳よりも高く、実に県下第一の高峰たり。石垣島の於茂登岳は其高峰又之と伯仲し、台湾航路の目標たり。絶巓の景雄大にして近年登山するもの多し。

第五章 川 滝

石垣島の宮良川は本郡■一の長流にして流程三里余。馬鞍岳の東麓より発し、南流して宮良湾に注ぐ。其の河口には「マングローブ」(紅樹科植物)茂生し、満潮の時は海中の森林の如く実に一奇観なり。四ヶ街道に木橋を架す西村翁の詩あり。

珊瑚畳作五橋材。鶴葉千株短■苔。

莫遮神仙下遊處。萬年青髺映流来。

名蔵川は於茂登岳の西麓より発し、西流して名蔵平野を過ぎ同名の湾に入る。其上流に名蔵七滝の奇勝あり。西表の浦内川は川幅広きこと県下第一にして一里余の間栰の便あり。其沿岸は躑躅の名所たり。

鬚瀧は西表の北方海岸上原より約一里。見上ぐれば山靄蒼々転た迷うの処絶壁百尺飛泉此に懸る。遠く之を望めば一大白滝の天に昇るが如く真に奇絶快絶なり。