キーワード検索

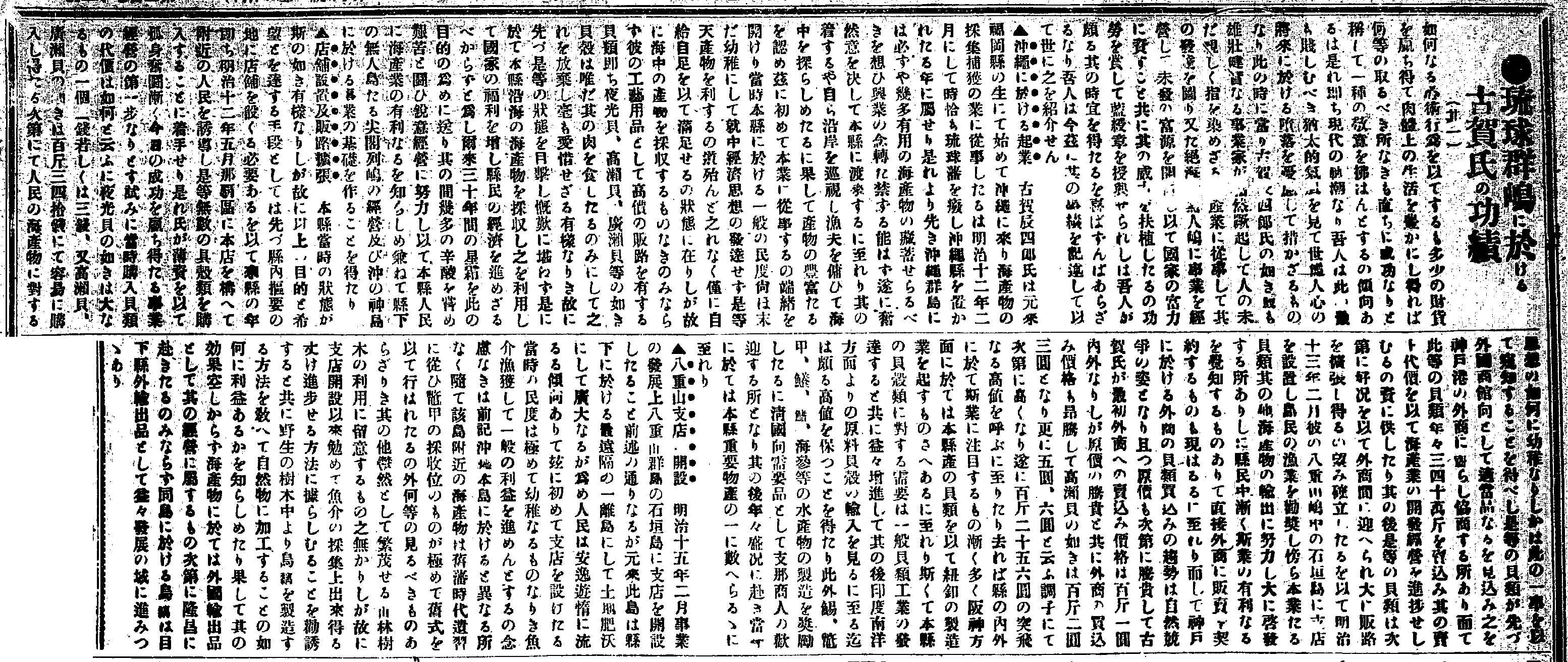

●琉球群島に於ける古賀氏の功績(其一)

原文表記

●琉球群島に於ける古賀氏の功績(其一)

如何なる心術行爲を以てするも多少の財貨を嬴ち得て肉体上の生活を豊かにし得れば何等の取るべき所なきも直ちに成功なりと稱して一種の敬意を拂はんとするの傾向あるは是れ則ち現代の風潮なり吾人は此の最も賤しむべき猶太的気風を見て世態人心の獎來に於ける堕落を憂慮して惜かざるものなり此の時に當り古賀辰四郞氏の如き最も雄壮健実なる事業家が■然■起して人の未だ親しく指を染めざる■產業に從事して其の発達を圖り又た絕海■無人嶋に事業を經營して未發の富源を開拓し以て國家の富力に資すこと共に其の威力を扶植したるの功勞を賞して藍授章を授與せられしは吾人が頗る其の時宜を得たるを喜ばずんばあらざるなり吾人は今茲に其の経緯を記述して以て世に之を紹介せん

▲沖繩に於ける起業

古賀辰四郞氏は元來福岡縣の生にて始めて沖繩に來り海產物の探集捕獲の業に從事したるは明治十二年二月にして時恰も琉球藩を廃し沖繩縣を置かれたる年に属せり是れより先き沖繩群島には必ずや幾多有用の海產物の繁蓄せらるべくを思ひ興業の念轉た禁ずる能はず遂に奮然意を決して本縣に渡來するに至れり其の着するや自ら沿岸を巡視し漁夫を傭ひて海中を探らしめたるに果して產物の豊富たるを認め茲に初めて本業に從事するの端緒を開けり當時本縣に於ける一般の民度尙ほ未だ幼稚にして就中經濟思想の發達せず是等天產物を利するの道殆んど之れなく僅に自給自足を以て滿足せるの状態に在りしが故に海中の產物を探收するものなきのみならず彼の工藝用品として高價の販路を有する貝類即ち夜行貝、高瀬貝、廣瀬貝、等の如き貝類は唯だ其の肉を食したるのみにして之れを放棄し毫も愛惜せざる有樣なりき故に先づ是等の状態を目撃し概歎に堪わず是に於て本縣沿岸の海產物を探收し之を利用して國家の福利を增し縣民の經濟を進めざるべからずと爲し爾來三十年間の星霜を此の目的の爲めに送り其の間幾多の辛酸を嘗め難苦と鬪ひ鋭意經濟に努力し以て本縣人民に海產業の有利なるを知らしめ兼ねて縣下の無人島たる尖閣列嶋の經營及び沖の神島に於ける事業の基礎を作ることを得たり

▲店舗設置及販路擴張

本縣當時の状態が斯の如き有樣なりしが故に以上の目的と希望とを達する手段としては先づ縣内摳要の地に店舗を設くる必要あるを以て本縣の年即ち明治十二年五月那覇區に本店を構へて附近の人民を誘導し是等無數の貝殻類を購入することに着手せり是れ氏が薄資を以て孤身奮闘漸く今日の成功を■ち得たる事業經營の第一歩なりとす試みに當時購入貝類の代價は如何と云ふに夜行貝の如きは大なるもの一個一錢若しくは三錢、又高瀬貝、廣瀬貝の如きは百斤三四拾錢にて容易に購入し得たる次第にて人民の海產物に對する思想の如何に幼稚なりしかは此の一事を以て察知することを得べし是等の貝類が先づ外國商館向として適當品なるを見込み之を神戸港の外商に■らし恊商する所あり而て此等の貝類年々三四十萬斤を賣込み其の賣■代價を以て海產物の開發經營を進捗せしむるの實に供したり其の後是等の貝類は次第に好况を以て外商間に迎へられ大に販路を擴張し得るの望み確立したるを以て明治十三年二月彼の八重山嶋中の石垣島に支店を設置し島民の漁業を勸獎し傍ら本業たる貝類其の他海產物の輸出に努力し大に啓發するところありしに縣民中漸く斯業の有利なるものを覺知するものありて直接外商に販賣と契約するものも現はるるに至れり而して神戸に於ける外商の貝類買込みの越勢は自然競争の姿となり且つ原價も次第に騰貴して古賀氏が最初外商への賣込み價格は百斤一圓内外なりしが原價の騰貴と共に外商の賣込み價格も昻謄して高瀬貝の如きは百斤二圓三圓となり更に五圓、六圓と云ふ調子にて次第に高くなり遂に百斤二十五六圓の突飛なる高値を呼ぶに至りたり去れば縣の内外に於て斯業に注目するもの漸く多く阪神方面に於ては本縣產の貝類を以て紐釦の製造業を起すものさへあるに至れり斯くて本縣の貝殻類に對する需要は一般貝類工業の發達すると共に益々増進して其の後印度南洋方面よりの原料貝殻の輸入を見るに至る迄は頗る高値を保つことを得たり此外鯣、鼈甲、鱶、鰭、海參等の水產物の製造を奬勵したるに淸國向需要品として支那商人の歡迎する所なり其の後年々盛况に赴き當年に於ては本縣重要物產の一に數へらるゝに至れり

▲八重山支店■開設

明治十五年二月事業の發展上八重山群島の石垣島に支店を開設したることを前述の通りなるが元來此島は縣下に於ける最遠隔の一離島にして土地肥沃にして廣大なるが爲め人民は安逸遊惰に流るる傾向ありて茲に初めて支店を設けたる當時の民度は極めて幼稚なるものなりき魚介捕獲して一般の利益を進めんとするの念慮なきは前記沖繩本島に於けると異なる所なく隨て該島附近の海產物は舊藩時代遺習に從ひ鼇甲の採收位のものが極めて舊式を以て行はれたるの外何等の見るべきものあらざりき其の他■然として繁茂せる山林樹木の利用に留意するもの之無かりしが故に支店開設以來勉めて魚介の採集上出来得る丈け進歩せる方法に據らしむることを勸誘すると共に野生の樹木中より鳥■を製造する方法を教へて自然物に加工することの如何に利益あるかを知らしめたり果して其の効果空しからず海產物に於ては外國輸出品として其の經營に属するもの次第に隆昌に赴きたるのみならず同島に於ける島■は目下縣外輸出品として益々發展の域に進みつゝあり

現代仮名遣い表記

●琉球群島に於ける古賀氏の功績(其一)

如何なる心術行為を以てするも、多少の財貨を嬴ち得て、肉体上の生活を豊かにし得れば、何等の取るべき所なきも、直ちに成功なりと称して、一種の敬意を払はんとするの傾向あるは是れ、則ち現代の風潮なり。吾人は此の最も賤しむべき猶太的気風を見て、世態人心の将来に於ける堕落を憂慮して、惜かざるものなり。此の時に当り、古賀辰四郎氏の如き、最も雄壮健実なる事業家が■然■起して、人の未だ親しく指を染めざる■産業に従事して、其の発達を図り、又た絶海■無人嶋に事業を経営して、未発の富源を開拓し、以て国家の富力に資すこと共に、其の威力を扶植したるの功労を賞して、藍授章を授与せられしは、吾人が頗る其の時、宜を得たるを喜ばずんばあらざるなり。吾人は今茲に其の経緯を記述して、以て世に之を紹介せん。

▲沖縄に於ける起業

古賀辰四郎氏は元来福岡県の生にて、始めて沖縄に来り。海産物の探集捕獲の業に從事したるは、明治十二年二月にして時恰も琉球藩を廃し、沖縄県を置かれたる年に属せり。是れより先き、沖縄群島には必ずや、幾多有用の海産物の繁蓄せらるべくを思い、興業の念転た禁ずる能はず遂に、奮然意を決して、本県に渡来するに至れり。其の着するや自ら、沿岸を巡視し漁夫を傭いて、海中を探らしめたるに果して、産物の豊富たるを認め。茲に、初めて本業に從事するの端緒を開けり。当時、本県に於ける一般の民度尚お、未だ幼稚にして、就中経済思想の発達せず、是等天産物を利するの道。殆んど之れなく僅に自給自足を以て、満足せるの状態に在りしが故に、海中の産物を探収するものなきのみならず。彼の工芸用品として高価の販路を有する。貝類即ち夜行貝、高瀬貝、広瀬貝等の如き貝類は、唯だ其の肉を食したるのみにして、之れを放棄し毫も愛惜せざる有様なりき故に、先づ是等の状態を目撃し概歎に堪わず、是に於て本県沿岸の海産物を探収し、之を利用して国家の福利を増し、県民の経済を進めざるべからずと為し。爾来三十年間の星霜を此の目的の為めに送り、其の間幾多の辛酸を嘗め、難苦と闘い鋭意経済に努力し、以て本県人民に海産業の有利なるを知らしめ兼ねて、県下の無人島たる尖閣列嶋の経営及び沖の神島に於ける事業の、基礎を作ることを得たり。

▲店舗設置及販路拡張

本県当時の状態が斯の如き有様なりしが故に、以上の目的と希望とを達する手段としては、先づ県内摳要の地に店舗を設くる必要あるを以て、本県の年即ち明治十二年五月那覇区に本店を構へて、附近の人民を誘導し是等無数の貝殻類を購入することに着手せり。是れ氏が薄資を以て、孤身奮闘漸く、今日の成功を■ち得たる事業経営の第一歩なりとす試みに、当時購入貝類の代価は如。何と云うに、夜行貝の如きは、大なるもの一個一銭若しくは三銭。又高瀬貝、広瀬貝の如きは、百斤三四拾銭にて容易に購入し得たる次第にて、人民の海産物に対する思想の如。何に幼稚なりしかは此の一事を以て、察知することを得べし、是等の貝類が先づ外国商館向として、適当品なるを見込み、之を神戸港の外商に■らし協商する所あり、而て此等の貝類年々三四十万斤を売込み、其の売■代価を以て、海産物の開発経営を進捗せしむるの実に供したり。其の後是等の貝類は次第に好況を以て、外商間に迎へられ、大に販路を拡張し得るの望み確立したるを以て、明治十三年二月、彼の八重山嶋中の石垣島に支店を設置し、島民の漁業を勧奨し、傍ら本業たる貝類、其の他海産物の輸出に努力し、大に啓発するところありしに、県民中漸く、斯業の有利なるものを覚知するものありて、直接外商に販売と契約するものも現はるるに至れり、而して神戸に於ける外商の貝類買込みの越勢は自然競争の姿となり。且つ原価も次第に騰貴して、古賀氏が最初外商への売込み価格は、百斤一円内外なりしが、原価の騰貴と共に、外商の売込み価格も昻謄して、高瀬貝の如きは、百斤二円三円となり、更に五円、六円と云う。調子にて次第に高くなり、遂に百斤二十五六円の突飛なる高値を呼ぶに至りたり。去れば県の内外に於て、斯業に注目するもの漸く、多く阪神方面に於ては本県産の貝類を以て、紐釦の製造業を起すものさえあるに至れり、斯くて本県の貝殻類に対する需要は、一般貝類工業の発達すると共に、益々増進して其の後、印度南洋方面よりの原料貝殻の輸入を見るに至る。迄は頗る高値を保つことを得たり、此外、鯣、鼈甲、鱶、鰭、海参等の水産物の製造を奨励したるに清国向需要品として、支那商人の歓迎する所なり。其の後、年々盛況に赴き当年に於ては、本県重要物産の一に数えらるるに至れり

▲八重山支店■開設

明治十五年二月事業の発展上、八重山群島の石垣島に、支店を開設したることを前述の通りなるが、元来此島は県下に於ける最遠隔の一離島にして、土地肥沃にして広大なるが為め、人民は安逸遊惰に流るる傾向ありて茲に、初めて支店を設けたる当時の民度は、極めて幼稚なるものなりき、魚介捕獲して、一般の利益を進めんとするの念慮なきは、前記沖縄本島に於けると、異なる所なく隨て、該島附近の海産物は旧藩時代遺習に従い、鼇甲の採収位のものが、極めて旧式を以て行はれたるの外、何等の見るべきものあらざりき、其の他■然として、繁茂せる山林樹木の利用に留意するもの。之無かりしが故に、支店開設以来、勉めて魚介の採集上出来得る丈け、進歩せる方法に拠らしむることを勧誘すると共に、野生の樹木中より鳥■を製造する方法を教えて、自然物に加工することの如。何に利益あるかを知らしめたり、果して其の効果空しからず、海産物に於ては、外国輸出品として其の経営に属するもの。次第に隆昌に赴きたるのみならず、同島に於ける島■は、目下県外輸出品として、益々発展の域に進みつつあり。