キーワード検索

◎遭難船二件

原文表記

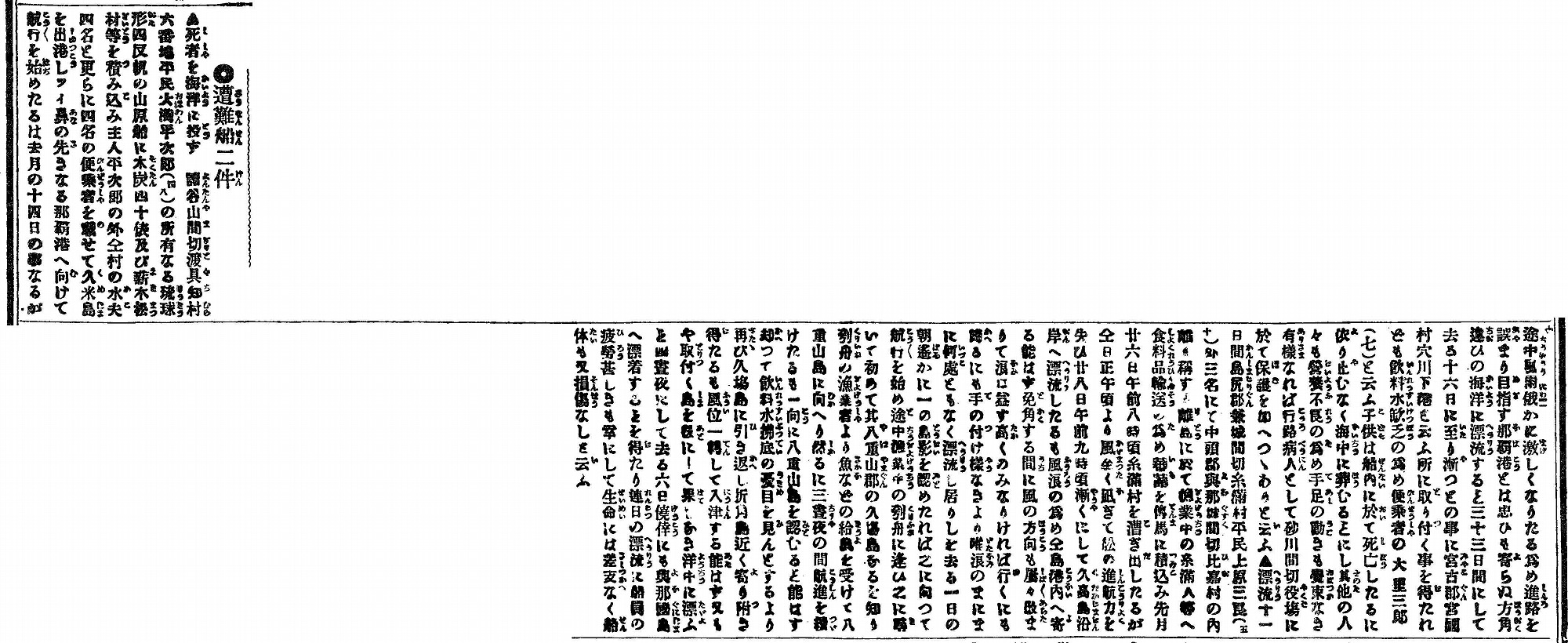

◎遭難船二件

▲死者を海洋に投ず

讀谷山間切渡具知村六番地平民大灣平次郞(四八)の所有なる琉球型四反帆の山原船に木炭四十俵及び薪木松材等を積み込み主人平次郞の外仝村の水夫四名と更らに四名の便乘者を載せて久米島を出港しツイ鼻の先きなる那覇港へ向けて航行を始めたるは去月の十四日の事なるが途中風雨俄かに激しくなりたる爲め進路を誤まり目指す那覇港とは思ひも寄らぬ方角違ひの海洋に漂流するを三十三日間にして去る十六日至り漸つとの事に宮古郡宮國村穴川下港と云ふ所に取り付く事を得たれごも飮料水缼乏の爲め便乘者の大里三郞(七)と云ふ子供は船内に於て死亡したるに依り止むなく海中に葬ることにし其他の人々も營養不良の爲め手足の動きも覺束なき有樣なれば行路病人として砂川間切役塲に於て保護を加へつゝありと云ふ▲漂流十一日間島尻郡兼城間切糸滿村平民上原三良(五十)外三名にて中頭郡與那城間切比嘉村の内離と稱する離島に於て漁業中の糸滿人等へ食料品輸送の爲め蕃薯を傳馬に積込み先月廿六日午前八時頃糸滿村を漕ぎ出したるが仝日正午頃より風全く凪ぎて舩の進行力を失ひ廿八日午前九時頃漸くにして久高島沿岸へ漂流したるも風浪の爲め仝島港内へ寄る能はす兎角する間に風の方向も屡々改まり浪は益ず高くのみなりければ行くにも歸るにも手の付け樣なきより唯浪のまにまに何處ともなく漂流し居りしを去る一日の朝遙かに一の島影を認めたれば之に向つて航行を始め途中漁業中の刳船に逢ひ之に聽いて初めて其八重山郡の久塲島なるを知り刳船の漁業者より魚などの給與を受けて八重山島に向へり然るに三晝夜の間航進を續けたるも一向に八重山を認むるを能はず却つて飮料水拂底の憂目を見んとするより再び久塲島に引き返し折角島近く寄り附き得たるも風位一轉して入津する能はず又もや取り付く島を後にして果てしなき洋中に漂ふを四晝夜にして去る六日僥倖にも與那国島へ漂着することを得たり連日の漂流に船員の疲勞甚だしきも幸にして生命には差支なく船体も又損傷なしと云ふ

現代仮名遣い表記

◎遭難船二件

▲死者を海洋に投ず

読谷山間切渡具知村六番地、平民大湾平次郎(四八)の所有なる琉球型四反帆の山原船に木炭四十俵及び薪木松材等を積み込み、主人平次郎の外、同村の水夫四名と更らに四名の便乗者を乗せて久米島を出港し、ツイ鼻の先きなる那覇港へ向けて航行を始めたるは去月の十四日の事なるが、途中風雨俄かに激しくなりたる為め進路を誤まり、目指す那覇港とは思いも寄らぬ方角違いの海洋に漂流するを三十三日間にして、去る十六日至り漸っとの事に宮古郡宮古村穴川下港と云う所に取り付く事を得たれども、飲料水欠乏の為め便乗者の大里三郎(七)と云う子供は船内に於て死亡したるに依り、止むなく海中に葬ることにし、其他の人々も栄養不良の為め手足の動きも覚束なき有様なれば、行路病人として砂川間切役場に於て保護を加えつつありと云う。

▲漂流十一日間

島尻郡兼城間切糸満村、平民上原三良(五十)外三名にて、中頭郡与那城間切比嘉村の内離と称する離島に於て、漁業中の糸満人等へ食料品輸送の為め蕃薯を伝馬に積込み、先月二十六日午前八時頃糸満村を漕ぎ出したるが、同日正午頃より風全く凪ぎて船の進行力を失い、二十八日午前九時頃漸くにして久高島沿岸へ漂流したるも、風浪の為め同島港内へ寄る能わず。兎角する間に風の方向も屡々改まり浪は益ず高くのみなりければ、行くにも帰るにも手の付け様なきより、唯浪のまにまに何処ともなく漂流し居りしを、去る一日の朝、遥かに一の島影を認めたれば、之に向って航行を始め、途中漁業中の刳船に逢い之に聴いて初めて其八重山郡の久場島なるを知り、刳船の漁業者より魚などの給与を受けて八重山島に向へり。然るに三昼夜の間航進を続けたるも、一向に八重山を認むるを能わず。却って飲料水払底の憂目を見んとするより再び久場島に引き返し、折角島近く寄り付き得たるも風位一転して入津する能わず。又もや取り付く島を後にして、果てしなき洋中に漂ふこと四昼夜にして去る六日、僥倖にも与那国島へ漂着することを得たり。連日の漂流に船員の疲労甚だしきも、幸にして生命には差支なく、船体も又損傷なしと云う。