キーワード検索

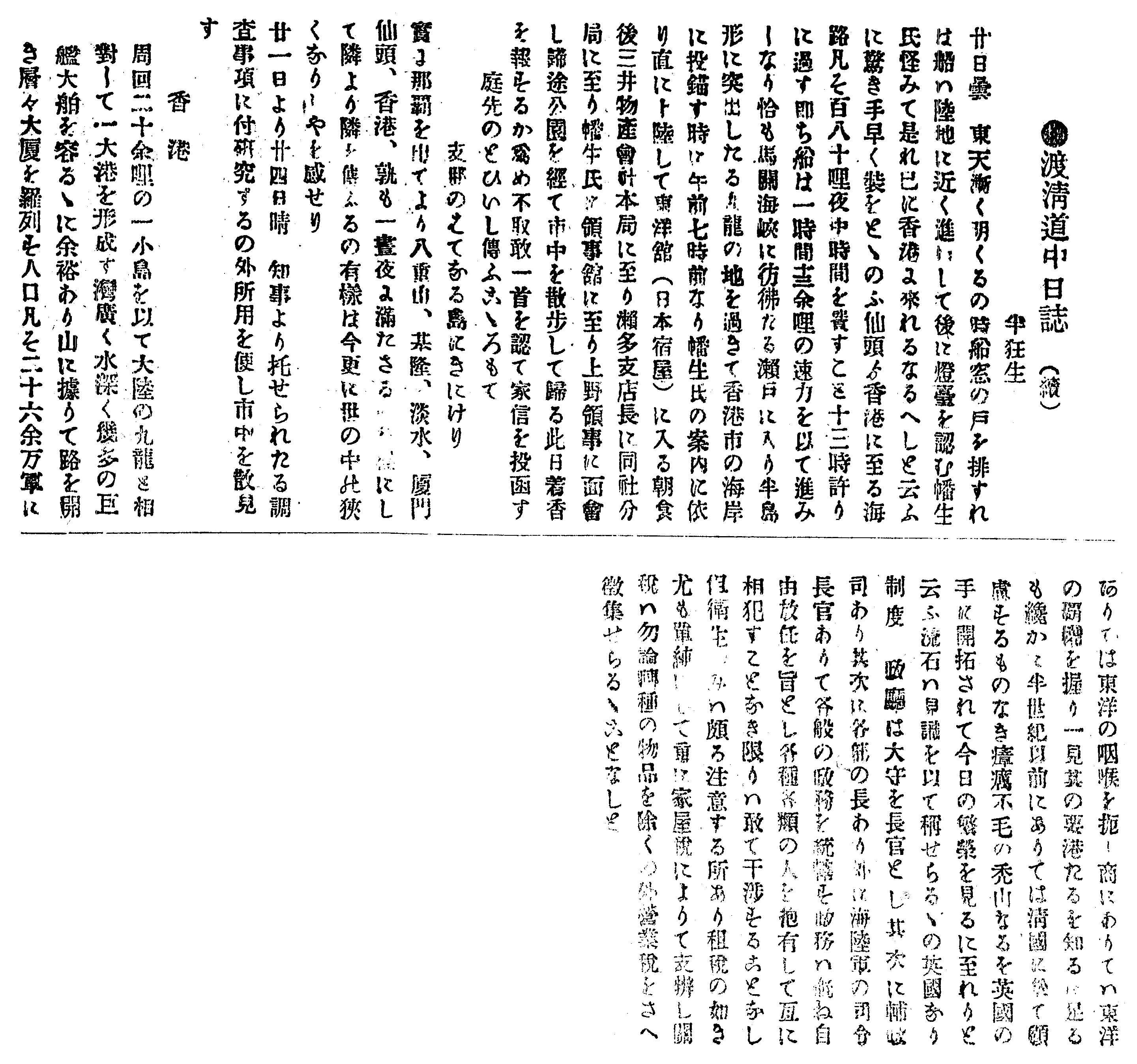

●渡淸道中日誌(續)

原文表記

●渡淸道中日誌 (續)

半狂生

廿日曇 東天漸く明くるの時船窓の戸を排すれは船は陸地に近く進行して後に燈臺を認む幡生氏怪みて是れ巳に香港に來れるなるへしと云ふに驚き手早く装をとゝのふ仙頭は香港に至る海路凡そ百八十哩夜中時間を費すこと十三時許りに過す即ち船は一時間十三余哩の速力を以て進みしなり恰も馬關海峡に彷彿たる瀬戸に入り半島形に突出したる九龍の地を過きて香港市の海岸に投錨す時に午前七時前なり幡生氏の案内に依り直に上陸して東洋舘(日本宿屋)に入る朝食後三井物産會社本局に至り瀬多支店長に同社分局に至り幡生氏に領事舘に至り上野領事に面會し歸途公園を經て市中を散歩して歸る此日着香を報するか爲め不取敢一首を認めて家信を投函す

庭先のとひいし傳ふこゝろもて

支那のはてなる島にきにけり

實に那覇を出てより八重山、基隆、淡水、厦門、仙頭、香港、孰も一晝夜に滿たさる■■■にして隣より隣を傳ふるの有樣は今更に世の中の狭くなりしやを感せり

廿一日より廿四日晴 知事より托せられたる調査事項に付研究するの外所用を便し市中を散見す

香港

周回二十余哩の一小島を以て大陸の九龍と相對して一大港を形成す灣廣く水深く幾多の巨艦大舶を容るゝに余裕あり山に據りて路を開き層々大厦を羅列す人口凡そ二十六余万軍にありては東洋の咽喉を扼し商にありては東洋の覇權を握り一見其の要港たるを知るに足るも纔かに半世紀以前にありては清國■て顧慮するものなき瘴癘不毛の禿山なるを英國の手に開拓されて今日の繁榮を見るに至れりと云ふ流石は見識を以て稱せらるゝの英國なり制度■政廳は大守を長官とし其次に輔政司あり其次に各部の長あり外に海陸軍の司令長官ありて各般の政務を統轄す政務は概ね自由放任を旨とし各種各類の人を抱有して互に相犯すことなき限りは敢て干渉することなし伹衛生■みは頗る注意する所あり租税の如き尤も單純にして重に家屋税によりて支辨し關税は勿論■種の物品を除くの外營業税をさへ徴集せらるゝことなしと

現代仮名遣い表記

●渡清道中日誌 (続)

半狂生

二十日曇 東天漸く明くるの時、船窓の戸を排すれば船は陸地に近く進行して後に灯台を認む。幡生氏怪みて是れ巳に香港に来れるなるべしと云うに驚き、手早く装をととのう。仙頭は香港に至る海路凡そ百八十哩、夜中時間を費すこと十三時許りに過す。即ち船は一時間十三余哩の速力を以て進みしなり、あたかも馬関海峡に彷彿たる瀬戸に入り、半島形に突出したる九竜の地を過ぎて香港市の海岸に投錨す。時に午前七時前なり、幡生氏の案内に依り直に上陸して東洋館(日本宿屋)に入る。朝食後、三井物産会社本局に至り瀬多支店長に、同社分局に至り幡生氏に、領事館に至り上野領事に面会し、帰途公園を経て市中を散歩して帰る。この日、着香を報するが為め取り敢えず一首を認めて家信を投函す。

庭先のとひいし伝うこころもて

支那のはてなる島にきにけり

実に那覇を出てより八重山、基隆、淡水、厦門、仙頭、香港、いづれも一昼夜に満たさる■■■にして隣より隣を伝うるの有様は、今更に世の中の狭くなりしやを感ぜり

二十一日より二十四日晴 知事より託せられたる調査事項に付研究するの外、所用を便し市中を散見す。

香港

周回二十余哩の一小島を以て、大陸の九竜と相対して一大港を形成す。湾広く水深く幾多の巨艦大舶を容るるに余裕あり、山に拠りて路を開き層々大厦を羅列す。人口凡そ二十六余万、軍にありては東洋の咽喉を扼し、商にありては東洋の覇権を握り一見其の要港たるを知るに足るも、わずかに半世紀以前にありては清国■て顧慮するものなき瘴癘不毛の禿山なるを、英国の手に開拓されて今日の繁栄を見るに至れりと云う、流石は見識を以て称せらるるの英国なり。制度■政庁は大守を長官とし、その次に輔政司あり、その次に各部の長あり外に海陸軍の司令長官ありて各般の政務を統轄す。政務は概ね自由放任を旨とし、各種各類の人を抱有して互に相犯すことなき限りはあえて干渉することなし。伹衛生■みはすこぶる注意する所あり租税の如きもっとも単純にして重に家屋税によりて支弁し、関税は勿論■種の物品を除くの外、営業税をさえ徴集せらるることなしと。