キーワード検索

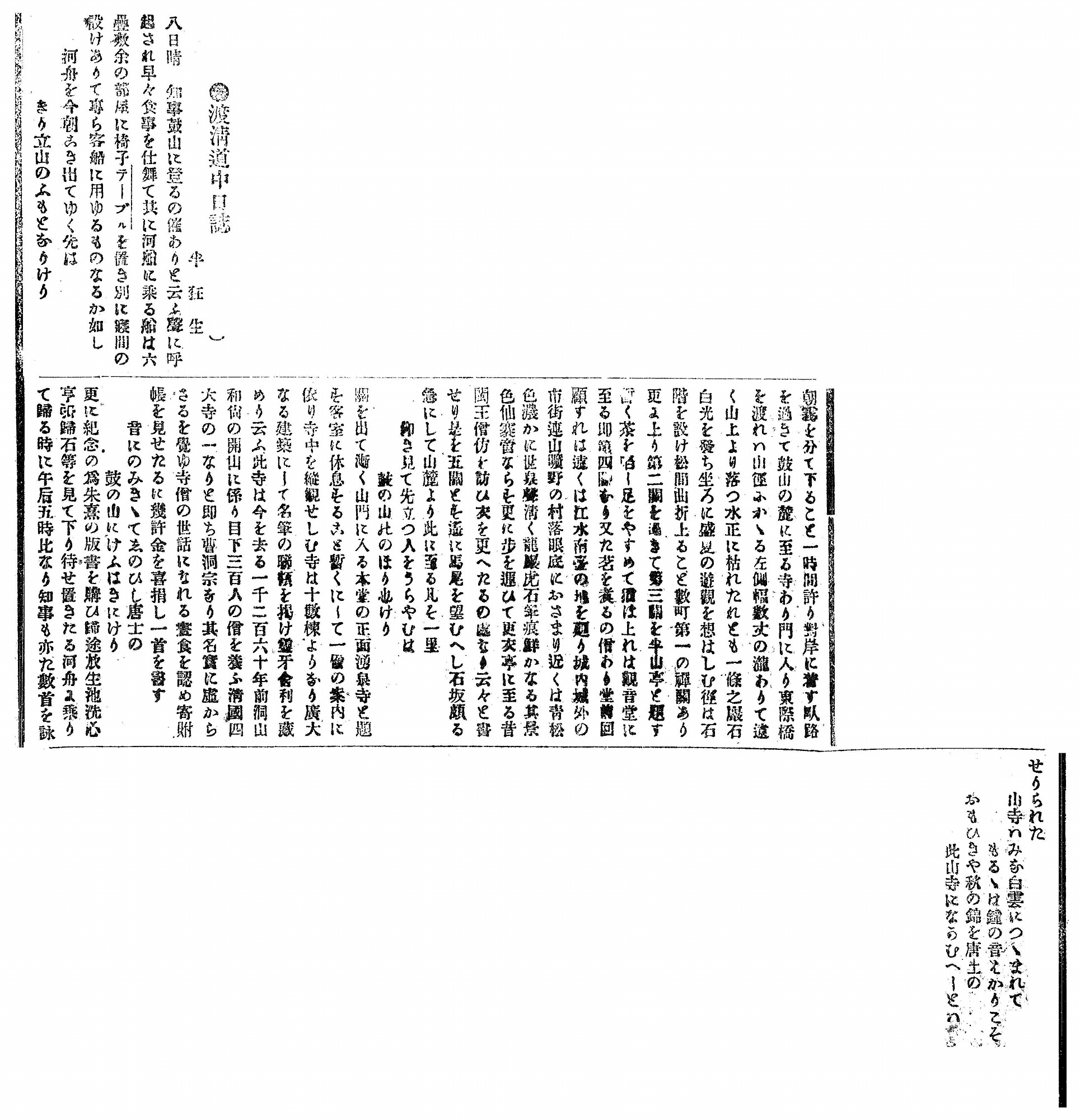

●渡淸道中日誌

原文表記

●渡淸道中日誌 半狂生

八日晴 知事鼓山に登るの催ありと云ふ聲に呼起され早々食事を仕舞て共に河船に乗る船は六疊敷余の部屋に椅子テーブルを置き別に寝間の設けありて專ら客船に用ゆるものなるか如し

河舟を今朝こき出てゆく先は

きり立山のふもとなりけり

朝露を分て下ること一時間許り對岸に着す■路を過きて鼓山の麓に至る寺あり門に入り東際橋を渡れは山僅にかゝる左側幅數丈の瀧ありて遠く山上より落つ水正に枯れたれとも一條之巖石白光を發ち坐ろに盛夏の遊觀を想はしむ■は石階を設け松間曲折上ること數町第一の禪關あり更に上り第二關を過きて第三關を半山亭と題す暫く茶を■し足をやすめて猶ほ上れは觀音堂に至る即第四關なり又た茗を■るの■あり堂■回顧すれは遠くは江水南臺の地を廻り城内城外の市街連山嚝野の村落眼底におさまり近くは青松色濃かに世■聲清く龍巖虎石筆痕鮮かなる其景色仙褰啻ならす更に歩を運ひて更衣亭に至る昔閩王僧仿を訪ひ衣を更へたるの處なり云々と書せり是を五關とす遙に馬尾を望むへし石坂頗る急にして山麓より此に至る凡そ一里

抑き見て先立つ人をうらやむは

■の山■のほり也けり

關を出て漸く山門に入る本堂の正面湧泉寺と題す客室に休息すること暫くにして一■の案内に依り寺中を縱觀せしむ寺は十數棟よりなり廣大なる建築にして名筆の■■を掲け■牙舎利を藏めり云ふ此寺は今を去る一千二百六十年前洞山和尚の開山に係り目下三百人の僧を養ふ清國四大寺の一なりと即ち曹洞宗なり其名實に虚からさるを覺ゆ寺僧の世話になれる晝食を認め寄■帳を見せたるに幾許金を喜損し一首を書す

音にのみきゝてしのひし唐士の

鼓の山にけふはきにけり

更に紀念の爲朱熹の版書を購ひ歸途放生池洗心亨忘歸石等を見て下り待せ置きたる河舟に乗りて歸る時に午后五時比なり知事も亦た數首を詠せりられた

山寺はみな白雲につゝまれて

もるゝは鐘の音はかりこそ

おもひきや秋の錦を唐土の

此山寺になかむへしとハ

現代仮名遣い表記

●渡清道中日誌 半狂生

八日晴 知事鼓山に登るの催ありと云う声に呼起され、早々食事を仕舞て共に河船に乗る。船は六畳敷余の部屋に椅子テーブルを置き、別に寝間の設けありて専ら客船に用ゆるものなるが如し。

河舟を今朝こぎ出てゆく先は

きり立山のふもとなりけり

朝露を分て下ること一時間許り、対岸に着す■路を過ぎて鼓山の麓に至る。寺あり、門に入り東際橋を渡れば山僅にかかる左側幅数丈の滝ありて、遠く山上より落つ水正に枯れたれども一条の巌石白光を発ちそぞろに盛夏の遊観を想わしむ。■は石階を設け松間曲折上ること数町第一の禅関あり、更に上り第二関を過ぎて、第三関を半山亭と題す。暫く茶を■し足をやすめてなお上れば観音堂に至る、即第四関なり。又た茗を■るの■あり堂■回顧すれば遠くは江水南台の地を廻り、城内城外の市街連山嚝野の村落眼底におさまり、近くは青松色濃かに世■声清く竜巌虎石筆痕鮮かなる其景色仙褰啻ならず、更に歩を運びて更衣亭に至る。昔、閩王僧仿を訪ひ衣を更へたるの処なり云々と書せり是を五関とす。遥に馬尾を望むべし石坂頗る急にして、山麓より此に至る凡そ一里

抑ぎ見て先立つ人をうらやむば

■の山■のぼり也けり

関を出て漸く山門に入る。本堂の正面、湧泉寺と題す客室に休息すること暫くにして、一■の案内に依り寺中を縦観せしむ。寺は十数棟よりなり、広大なる建築にして名筆の■■を掲げ■牙舎利を蔵めり云う。此寺は今を去る一千二百六十年前、洞山和尚の開山に係り目下三百人の僧を養う清国四大寺の一なりと、即ち曹洞宗なり其名実に虚からざるを覚ゆ。寺僧の世話になれる昼食を認め寄■帳を見せたるに、幾許金を喜損し一首を書す

音にのみききてしのびし唐士の

鼓の山にけふはきにけり

更に紀念の為朱熹の版書を購い帰途放生池洗心亨忘帰石等を見て下り、待せ置きたる河舟に乗りて帰る時に午後五時比なり、知事も亦た数首を詠せりられた。

山寺はみな白雲につつまれて

もるるは鐘の音ばかりこそ

おもひきや秋の錦を唐土の

此山寺になかむべしとは