キーワード検索

坂田安次郞氏編海への概要

原文表記

坂田安次郞氏編海(・)へ(・)の概要

先嶋新聞 大正十一年六月十五日

近頃坂田安次郞氏の編纂に繫る「海へ」は、水産業者へ稗益を與ふること尠なからぬゆへ、概要を摘んで左に記るす

海 へ (上)

はしがき

「新玉の、年の初めの初夢に、いざおき山の楠を、船に造りて今おろし、白銀の柱を押立て、黄金をせ(・)み(・)に含くまして、身網手網を整へて、綾や錦を帆に卷いて、東島に乗り込んで、思ふ寶を積み込んで、あなたの蔵に納めたい。」

俠らしく海の幸■歌つたもの、私しの愛吟である、さて八重山列島は、素より十方■礎の島ではないが、他の如何なる土も、彼の如く私の半生を通じて、私の心を憧憬的に魅したものはない、彼は妙齢の娘盛り、三國一の婿君を招いておるも、世は業に毛を以て馬を相し、敢て菽麥を辧ずるの人に乏しけれど、各々その■る所に就て異なるものなり。

私が、海産業に手を染し以來、拾有餘の星霜を重ねました、歳ごとに色々の傷■裏んで往き去つてしまふか其後姿は、何時までも見送つておらねばならぬなり。

島の位置

沖繩本島より稍々南西に偏在し、波照間を南に、與那國を西界として沓に高砂島の蘇澳に対し、北には尖頭列嶼、北東方は宮古列島と相連る、點々たる飛石の島嶼を數ふれば、拾四ケ島となり、石垣島、西表島を主島とせり。

今試みに西表島船浮を中心とし尖頭列嶼に至る、直距離約九拾浬を半經として環圏を畫けば該圏内の姿態その美醜即ち水(・)と陸(・)との分布か瞭かであります。歩合は水七と陸三となる。

潮の流れ(一)

千古の大幹流、長なへに支那東海を北東に靜かに流走する、經路に衝る島嶼や淺礁に妨げられ、左に倚り右に傾き、分裂されて渦きつゝ流る、そして生所熱帶地方にあるが故に暖流(黒潮)と呼ばれ、直接島嶼の氣候や特種の事業には影響甚だ大であります。

茲に流れを確むる爲、瓶の「ユクヘ」を摘錄します。

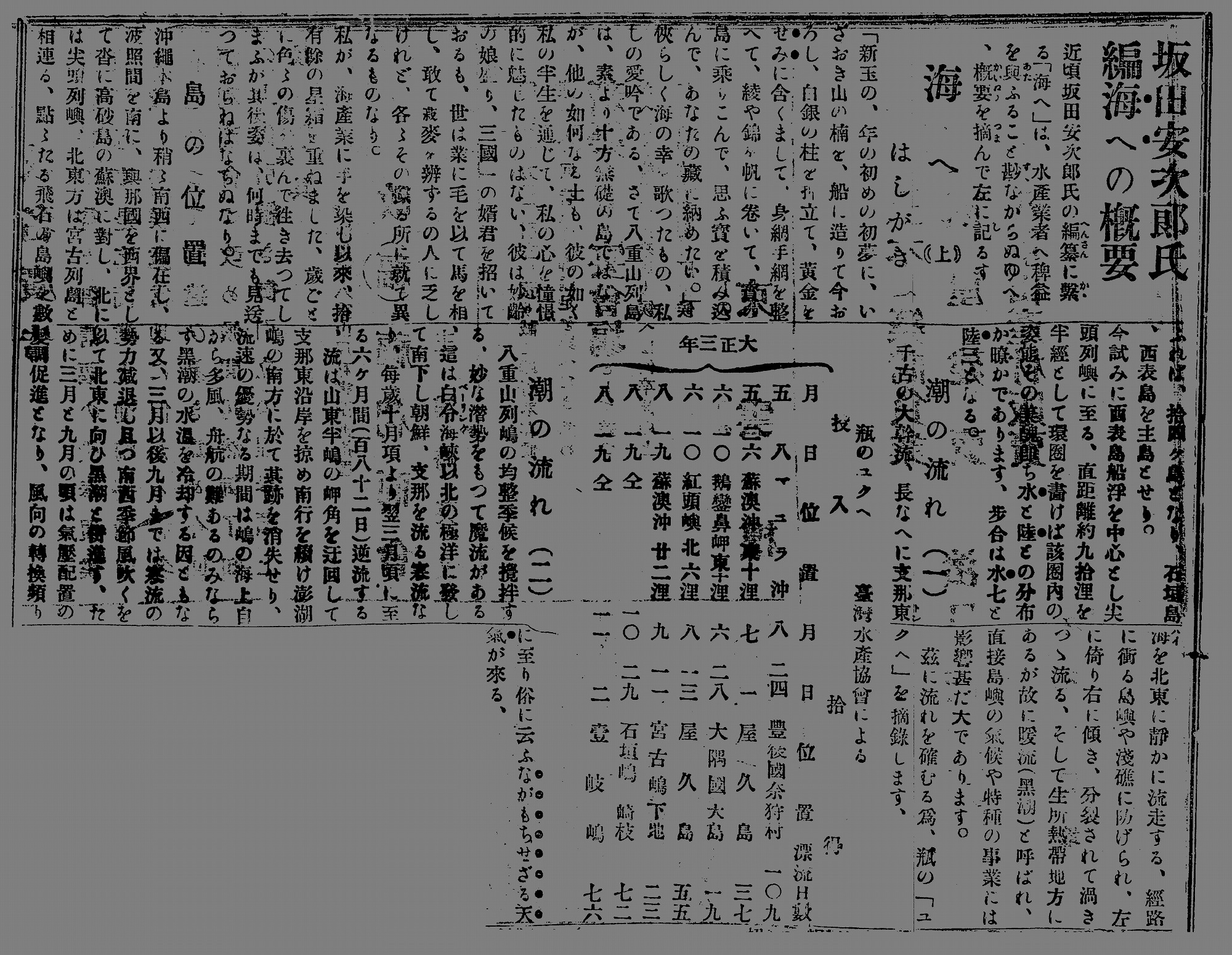

瓶のユクヘ 大正三年臺灣水産協會による

授 入 拾 得

月 日 位 置 月 日 位 置 漂流日數

五 八 マニラ沖 八 二四 豊後國奈狩村 一〇九

五 二六 蘇澳沖東十浬 七 一 屋 久 島 三七

六 一〇 鵝鑾鼻岬東十浬 六 二八 大隅國大島 一九

八 一九 蘇澳沖廿二浬 九 一一 宮古嶋下地 二三

八 一九 仝 一〇 二九 石垣嶋崎枝 七二

八 一九 仝 一一 二 壹 岐 嶋 七六

潮の流れ(二)

八重山列嶋の均整季候を攪拌する、妙な潜勢をもつて魔流がある、這は白令海峡以北の極洋に發して南下し朝鮮、支那を流る寒流なり、毎歳十月頃より翌三月頃に至る六ケ月間(百八十二日)逆流する、流は山東半嶋の岬角を迂回して支那東沿岸を掠め南行を續け澎湖嶋の南方に於て其跡を消失せり、流速の優勢なる期間は嶋の海上から多風、舟航の難あるのみならず黒潮の水温を冷却する因ともなる又、三月以後九月までは寒流の勢力減退し且つ南西季節風吹くを以て北東に向ひ黒潮と併進す、ために三月と九月の頃は氣壓配置の變調促進となり、風向の轉換頻りに至り俗に云ふな(・)が(・)も(・)ち(・)せ(・)ざ(・)る(・)天(・)氣(・)が來る。

現代仮名遣い表記

坂田安次郞氏編海(・)へ(・)の概要

先嶋新聞 大正十一年六月十五日

近頃坂田安次郞氏の編纂に繫る「海へ」は、水産業者へ稗益を与うること少なからぬゆえ、概要を摘んで左に記るす

海 へ (上)

はしがき

「新玉の、年の初めの初夢に、いざおき山の楠を、船に造りて今おろし、白銀の柱を押立て、黄金をせ(・)み(・)に含くまして、身網手網を整へて、綾や錦を帆に巻いて、東島に乗り込んで、思ふ寶を積み込んで、あなたの蔵に納めたい。」

俠らしく海の幸■歌ったもの、私しの愛吟である。さて八重山列島は、元より十方■礎の島ではないが、他の如何なる土も、彼の如く私の半生を通じて、私の心を憧憬的に魅したものはない。彼は妙齢の娘盛り、三国一の婿君を招いておるも、世は業に毛を以て馬を相し、敢て菽麥を弁ずるの人に乏しけれど、各々その■る所に就て異なるものなり。

私が、海産業に手を染し以来、十有余の星霜を重ねました。年ごとに色々の傷■裏んで往き去ってしまうが、其後姿は何時までも見送っておらねばならぬなり。

島の位置

沖縄本島より稍々南西に偏在し、波照間を南に、与那国を西界として沓に高砂島の蘇澳に対し、北には尖頭列嶼、北東方は宮古列島と相連る、点々たる飛石の島嶼を数うれば、十四ヶ島となり、石垣島、西表島を主島とせり。

今試みに西表島船浮を中心とし尖頭列嶼に至る、直距離約九十浬を半経として環圏を画けば該圏内の姿態その美醜即ち水(・)と陸(・)との分布が瞭かであります。歩合は水七と陸三となる。

潮の流れ(一)

千古の大幹流、長なえに支那東海を北東に静かに流走する。経路に衝る島嶼や浅礁に妨げられ、左に倚り右に傾き、分裂されて渦きつゝ流る。そして生所熱帯地方にあるが故に暖流(黒潮)と呼ばれ、直接島嶼の気候や特種の事業には影響甚だ大であります。

茲に流れを確むる為、瓶の「ユクヘ」を摘錄します。

瓶のユクヘ 大正三年臺灣水産協會による

授 入 拾 得

月 日 位 置 月 日 位 置 漂流日數

五 八 マニラ沖 八 二四 豊後国奈狩村 一〇九

五 二六 蘇澳沖東十浬 七 一 屋 久 島 三七

六 一〇 鵝鑾鼻岬東十浬 六 二八 大隅国大島 一九

八 一九 蘇澳沖二十二浬 九 一一 宮古島下地 二三

八 一九 同 一〇 二九 石垣島崎枝 七二

八 一九 同 一一 二 壱 岐 島 七六

潮の流れ(二)

八重山列島の均整季候を攪拌する、妙な潜勢をもって魔流がある。這は白令海峡以北の極洋に発して南下し朝鮮、支那を流る寒流なり。毎年十月頃より翌三月頃に至る六ヶ月間(百八十二日)逆流する。流は山東半島の岬角を迂回して支那東沿岸を掠め南行を続け澎湖島の南方に於て其跡を消失せり。流速の優勢なる期間は島の海上から多風、舟航の難あるのみならず黒潮の水温を冷却する因ともなる。又、三月以後九月までは寒流の勢力減退し、且つ南西季節風吹くを以て北東に向い黒潮と併進す。ために三月と九月の頃は気圧配置の変調促進となり、風向の転換頻りに至り、俗に言うな(・)が(・)も(・)ち(・)せ(・)ざ(・)る(・)天(・)気(・)が来る。