キーワード検索

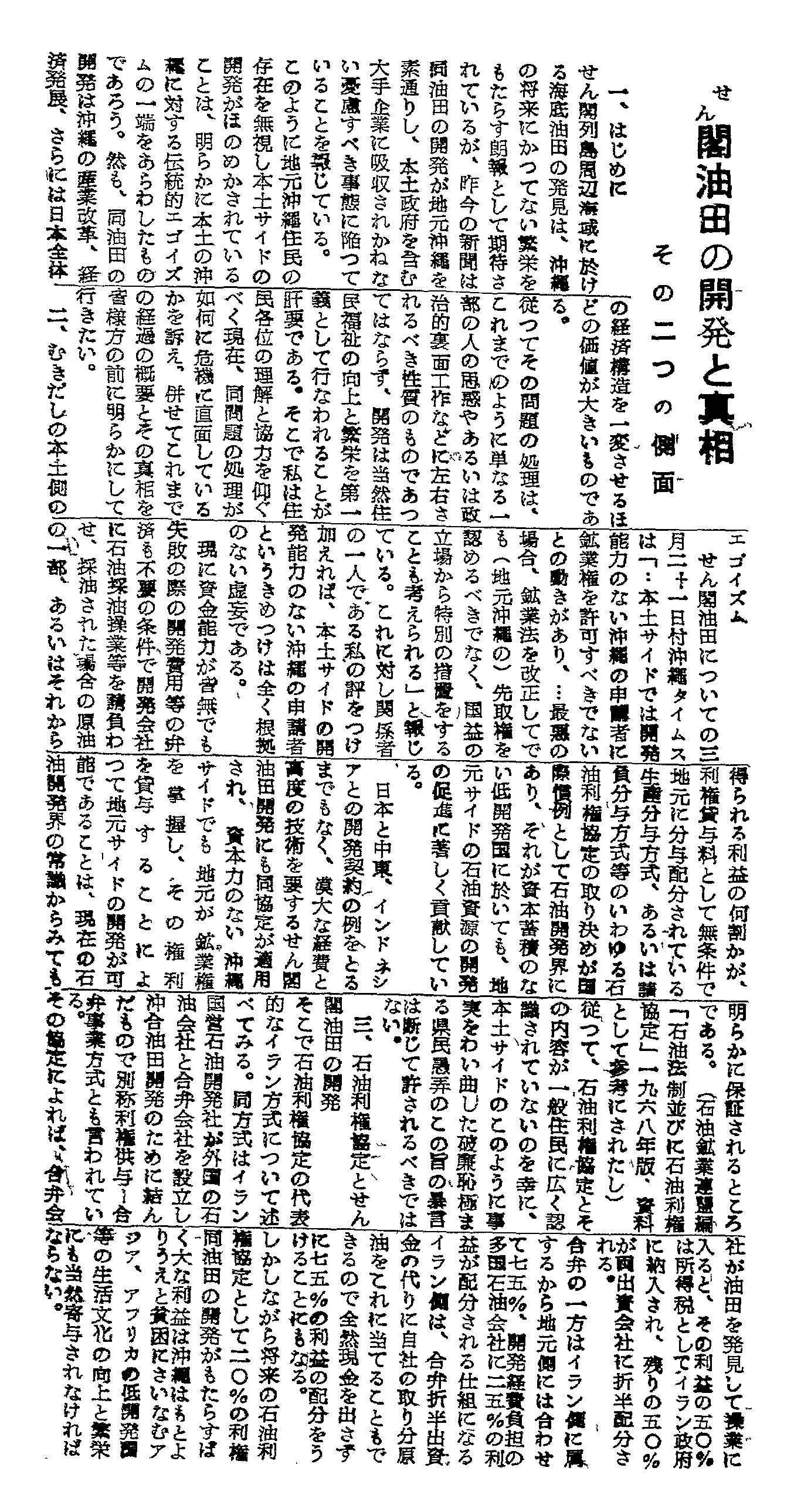

せん閣油田の開発と真相/ その二つの側面

原文表記

せん閣油田の開発と真相 その二つの側面

南西新報 昭和四十五年八月十三日

一、はじめに

せん閣列島周辺海域に於ける海底油田の発見は、沖繩の将来にかつてない繁栄をもたらす朗報として期待されているが、昨今の新聞は同油田の開発が地元沖繩を素通りし、本土政府を含む大手企業に吸収されかねない憂慮すべき事態に陥つていることを報じている。

このように地元沖繩住民の存在を無視し本土サイドの開発がほのめかされていることは、明らかに本土の沖繩に対する伝統的エゴイズムの一端をあらわしたものであろう。然も、同油田の開発は沖繩の産業改革、経済発展、さらには日本全体の経済構造を一変させるほどの価値が大きいものである。

従つてその問題の処理は、これまでのように単なる一部の人の思惑やあるいは政治的裏面工作などに左右されるべき性質のものであつてはならず、開発は当然住民福祉の向上と繁栄を第一義として行われることが肝要である。そこで私は、住民各位の理解と協力を仰ぐべく現在、同問題の処理が如何に危機に直面しているかを訴え、併せてこれまでの経過の概要とその真相を皆様方の前に明らかにして行きたい。

二、むきだしの本土側のエゴイズム

せん閣油田についての三月二十一日付沖繩タイムスは「…本土サイドでは開発能力のない沖繩の申請者に鉱業権を許可すべきでないとの動きがあり、…最悪の場合、鉱業法を改正してでも(地元沖繩の)先取権を認めるべきでなく、国益の立場から特別の措置をすることも考えられる」と報じている。これに対し関係者の一人である私の評をつけ加えれば、本土サイドの開発能力のない沖繩の申請者というきめつけは全く根拠のない虚妄である。

現に資金能力が皆無でも失敗の際の開発費用等の弁済も不要の条件で開発会社に石油採油操業等を請負わせ、採油された場合の原油の一部、あるいはそれから得られる利益の何割かが、利権貸与料として無条件で地元に分与配分されている生産分与方式、あるいは請負分与方式等のいわゆる石油利権協定の取り決めが国際慣例として石油開発界にあり、それが資本蓄積のない低開発国に於いても、地元サイドの石油資源の開発の促進に著しく貢献している。

日本と中東、インドネシアとの開発契約の例をとるまでもなく、漠大な経費と高度の技術を要するせん閣油田開発にも同協定が適用され、資本力のない沖繩サイドでも地元が鉱業権を掌握し、その権利を貸与することによつて地元サイドの開発が可能であることは、現在の石油開発界の常識からみても明らかに保証されるところである。(石油鉱業連盟編「石油法制並びに石油利権協定」一九六八年版、資料として参考にされたし)

従つて、石油利権協定とその内容が一般住民に広く認識されていないのを幸に、本土サイドのこのように事実をわい曲した破廉恥極まる県民愚弄のこの旨の暴言は断じて許されるべきではない。

三、石油利権協定とせん閣油田の開発

そこで石油利権協定の代表的なイラン方式について述べてみる。同方式はイラン国営石油開発社が外国の石油会社と合弁会社を設立し沖合油田開発のために結んだもので別称利権供与―合弁事業方式とも言われている。

その協定によれば、合弁会社が油田を発見して操業に入ると、その利益の五〇%は所得税としてイラン政府に納入され、残りの五〇%が両出資会社に折半配分される。

合弁の一方はイラン側に属するから、地元側には合わせて七五%、開発経費負担の多国石油会社に二五%の利益が配分される仕組になるイラン側は、合弁折半出資金の代りに自社の取り分原油をこれに当てることもできるので全然現金を出さずに七五%の利益の配分をうけることにもなる。

しかしながら将来の石油利権協定として二〇%の利権同油田の開発がもたらすばく大な利益は沖繩はもとよりうえと貧困にさいなむアジア、アフリカの低開発国等の生活文化の向上と繁栄にも当然寄与されなければならない。

現代仮名遣い表記

せん閣油田の開発と真相 その二つの側面

南西新報 昭和四十五年八月十三日

一、はじめに

せん閣列島周辺海域に於ける海底油田の発見は、沖縄の将来にかつてない繁栄をもたらす朗報として期待されているが、昨今の新聞は同油田の開発が地元沖縄を素通りし、本土政府を含む大手企業に吸収されかねない憂慮すべき事態に陥っていることを報じている。

このように地元沖縄住民の存在を無視し、本土サイドの開発がほのめかされていることは、明らかに本土の沖縄に対する伝統的エゴイズムの一端をあらわしたものであろう。然も、同油田の開発は沖縄の産業改革、経済発展、さらには日本全体の経済構造を一変させるほどの価値が大きいものである。

従ってその問題の処理は、これまでのように単なる一部の人の思惑やあるいは政治的裏面工作などに左右されるべき性質のものであってはならず、開発は当然住民福祉の向上と繁栄を第一義として行われることが肝要である。そこで私は、住民各位の理解と協力を仰ぐべく、現在、同問題の処理が如何に危機に直面しているかを訴え、併せてこれまでの経過の概要とその真相を皆様方の前に明らかにして行きたい。

二、むきだしの本土側のエゴイズム

せん閣油田についての三月二十一日付沖繩タイムスは「…本土サイドでは開発能力のない沖縄の申請者に鉱業権を許可すべきでないとの動きがあり、…最悪の場合、鉱業法を改正してでも(地元沖縄の)先取権を認めるべきでなく、国益の立場から特別の措置をすることも考えられる」と報じている。これに対し関係者の一人である私の評をつけ加えれば、本土サイドの開発能力のない沖縄の申請者というきめつけは全く根拠のない虚妄である。

現に資金能力が皆無でも、失敗の際の開発費用等の弁済も不要の条件で開発会社に石油採油操業等を請負わせ、採油された場合の原油の一部、あるいはそれから得られる利益の何割かが、利権貸与料として無条件で地元に分与配分されている生産分与方式、あるいは請負分与方式等のいわゆる石油利権協定の取り決めが国際慣例として石油開発界にあり、それが資本蓄積のない低開発国に於いても、地元サイドの石油資源の開発の促進に著しく貢献している。

日本と中東、インドネシアとの開発契約の例をとるまでもなく、漠大な経費と高度の技術を要するせん閣油田開発にも同協定が適用され、資本力のない沖縄サイドでも地元が鉱業権を掌握し、その権利を貸与することによって地元サイドの開発が可能であることは、現在の石油開発界の常識からみても明らかに保証されるところである(石油鉱業連盟編「石油法制並びに石油利権協定」一九六八年版、資料として参考にされたし)。

従って、石油利権協定とその内容が一般住民に広く認識されていないのを幸に、本土サイドのこのように事実をわい曲した破廉恥極まる県民愚弄のこの旨の暴言は断じて許されるべきではない。

三、石油利権協定とせん閣油田の開発

そこで石油利権協定の代表的なイラン方式について述べてみる。同方式はイラン国営石油開発社が外国の石油会社と合弁会社を設立し、沖合油田開発のために結んだもので、別称利権供与―合弁事業方式とも言われている。

その協定によれば、合弁会社が油田を発見して操業に入ると、その利益の五〇%は所得税としてイラン政府に納入され、残りの五〇%が両出資会社に折半配分される。

合弁の一方はイラン側に属するから、地元側には合わせて七五%、開発経費負担多国石油会社に二五%の利益が配分される仕組になる。イラン側は、合弁折半出資金の代りに自社の取り分原油をこれに当てることもできるので、全然現金を出さずに七五%の利益の配分をうけることにもなる。

しかしながら将来の石油利権協定として二〇%の利権同油田の開発がもたらすばく大な利益は、沖縄はもとよりうえと貧困にさいなむアジア、アフリカの低開発国等の生活文化の向上と繁栄にも当然寄与されなければならない。