キーワード検索

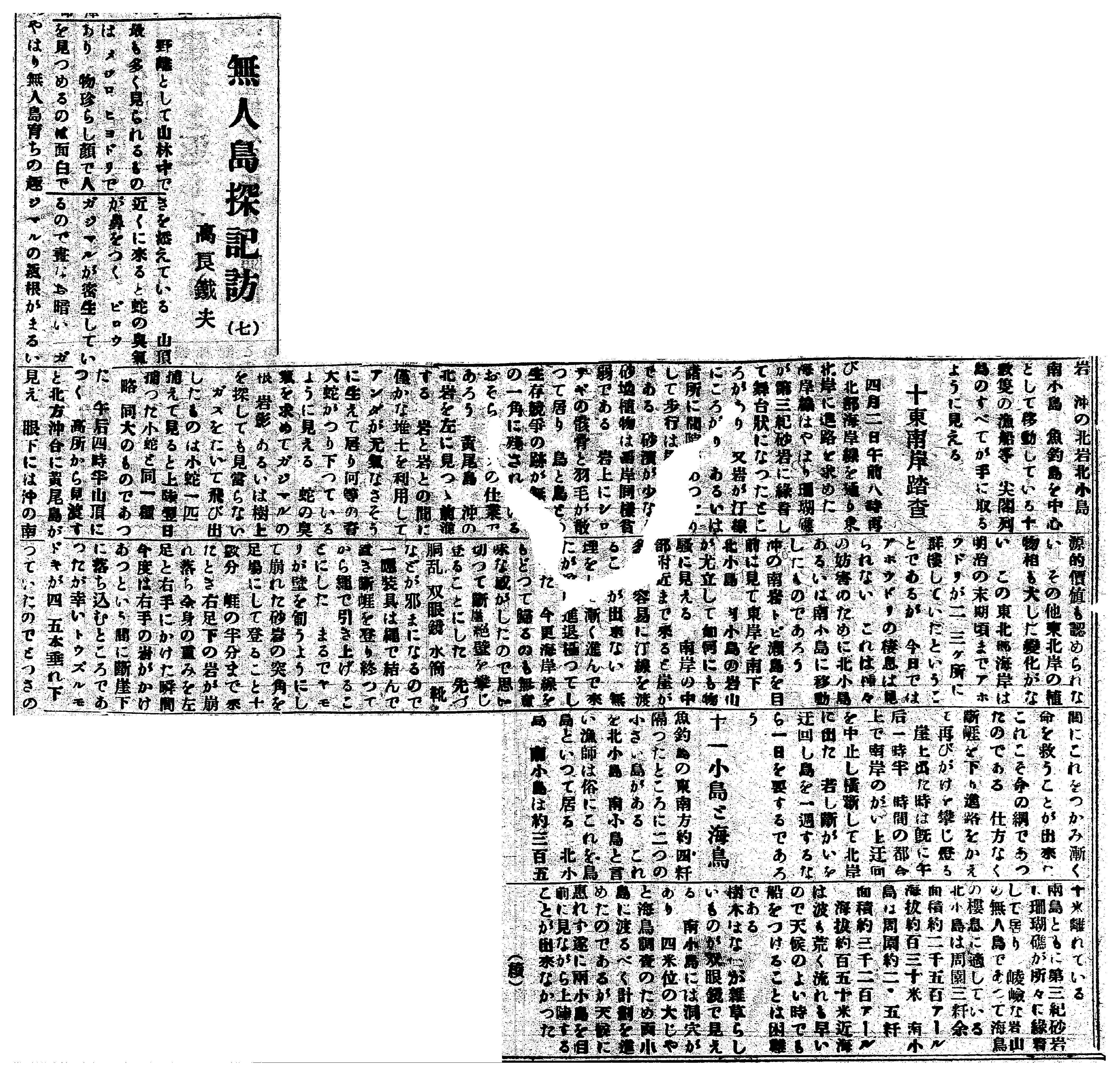

無人島探訪記(七)

原文表記

無人島探訪記(七)

南琉タイムス 昭和二十五年五月十三日

高 良 鐵 夫

野離として山林中で最も多く見られるものは メジロ ヒヨドリであり物珍し顔で人を見つめるのは面白でやはり無人島育ちの趣きを添えている 山頂近くに來ると蛇の臭氣が鼻をつく ビロウ ガジマルが密生しているので晝なお暗い ガジマルの氣根がまるい岩

(★注・新聞紙上で文章の欠落がある模様)

沖の北岩北小島 南小島 魚釣島を中心として移動している十數隻の漁船等 尖閣列島のすべてが手に取るように見える

十東南岸踏査

四月二日午前八時再び北部海岸線を通り東北岸に進路を求めた 海岸線はやはり珊瑚礁が第三紀砂岩に緣着して舞台狀になつたところがあり 又岩が汀線にころがりあるいは諸所に間隙■■■■■して歩行は■■■■■である 砂濱が少な■砂地植物は西岸同様貧弱である 岩上にシロサギの骸骨と羽毛が散つて居り 鳥と鳥との生存競爭の跡が無■■の一角に残され■いる おそら■■■の仕業であろう 黄尾島 沖の北岩を左に見つゝ前進する 岩と岩との間に僅かな堆土を利用してアンダが元氣なさそうに生えて居り何等の資大蛇がつり下がつているように見える 蛇の臭氣を求めてガジマルの根 岩影 あるいは樹上を探しても見當らない ガスをたいて飛び出したものは小蛇一匹 捕えて見ると上陸翌日捕つた小蛇と同一種 略 同大のものであつた 午后四時半山頂につく 高所から見渡すと北方沖合に黄尾島が見え 眼下には沖の南

(★注・新聞紙上で文章の欠落がある模様)

源的價値も認められない その他東北岸の植物相も大した變化がない この東北部海岸は明治の末期頃までアホウドリが二 三ヶ所に群棲していたということであるが 今日ではアホウドリの棲息は見られない これは種々の妨害のために北小島あるいは南小島に移動したものであろう 沖の南岩トビ瀬島を目前に見て東岸を南下 北小島 南小島の岩山が尤立して如何にも物騒に見える 南岸の中部附近まで來ると崖が■■■容易に汀線を渡るこ■が出來ない 無理をして漸く進んで來たが■■進退極つてし■■た 今更海岸線をもどつて歸るのも無意味な感がしたので思い切つて斷崖絶壁を攀じ登ることにした 先づ胴乱 双眼鏡 水筒 靴 などが邪まになるので一應裝具は繩で結んで置き斷崕を登り終つてから繩で引き上げることにした まるでヤモリが壁を匍うようにして崩れた砂岩の突角を足場にして登ること十數分 崕の半分まで來たとき右足下の岩が崩れ落ち全身の重みを左足と右手にかけた瞬間今度は右手の岩がかけあつという間に斷崖下に落ち込むところであつたが幸いトウズルモドキが四 五本垂れ下がつていたのでとつさの間にこれをつかみ漸く命を救うことが出來た これこそ命の綱であつたのである 仕方なく斷崕を下り進路をかえて再びがけを攀じ燈る 崖上出た時は既に午后一時半 時間の都合上で南岸のがい上迂回を中止し横斷して北岸に出た 若し斷がいを迂回し島を一週するなら一日を要するであろう

十一 小島と海鳥

魚釣島の東南方約四粁隔つたところに二つの小さい島がある これを北小島 南小島と言い漁師は俗にこれを鳥島といつて居る 北小島 南小島は約三百五十米離れている

兩島ともに第三紀砂岩■珊瑚礁が所々に綠着して居り 峻嶮な岩山の無人島であつて海鳥の棲息に適している 北小島は周園三粁余 面積約二千五百アール 海拔約百三十米 南小島は周園約二・五粁 面積約三千二百アール 海拔約百五十米近海は波も荒く流れも早いので天候のよい時でも船をつけることは困難である

樹木はないが雑草らしいものが双眼鏡で見える 南小島には洞穴があり 四米位の大じやと海鳥調査のため両小島に渡るべく計畫を進めたのであるが天候に恵れず遂に兩小島を目前に見ながら上陸することが出來なかつた (續)

現代仮名遣い表記

無人島探訪記(七)

南琉タイムス 昭和二十五年五月十三日

高 良 鐵 夫

野鳥として山林中で最も多く見られるものは、メジロ、ヒヨドリであり、物珍し顔で人を見つめるのは面白で、やはり無人島育ちの趣きを添えている。山頂近くに来ると蛇の臭気が鼻をつく。ビロウ、ガジュマルが密生しているので昼なお暗い。ガジュマルの気根がまるい岩

(★注・新聞紙上で文章の欠落がある模様)

■沖の北岩、北小島、南小島、魚釣島を中心として移動している十数隻の漁船等、尖閣列島のすべてが手に取るように見える。

十 東南岸踏査

四月二日午前八時、再び北部海岸線を通り東北岸に進路を求めた。海岸線はやはり珊瑚礁が第三紀砂岩に縁着して舞台状になったところがあり、 又岩が汀線にころがり、あるいは諸所に間隙■■■■■して歩行は■■■■■である。砂浜が少な■砂地植物は西岸同様貧弱である。岩上にシロサギの骸骨と羽毛が散って居り、鳥と鳥との生存競爭の跡が無■■の一角に残され■いる。おそら■■■の仕業であろう。黄尾島、沖の北岩を左に見つゝ前進する。岩と岩との間に僅かな堆土を利用してアダンが元気なさそうに生えて居り、何等の資大蛇がつり下がっているように見える。蛇の臭気を求めてガジュマルの根、岩影、あるいは樹上を探しても見当らない。ガスをたいて飛び出したものは小蛇一匹、捕えて見ると上陸翌日捕った小蛇と同一種、略同大のものであった。午後四時半山頂につく。高所から見渡すと北方沖合に黄尾島が見え、眼下には沖の南

(★注・新聞紙上で文章の欠落がある模様)

源的価値も認められない。その他東北岸の植物相も大した変化がない。 この東北部海岸は明治の末期頃までアホウドリが二、三ヶ所に群棲していたということであるが、今日ではアホウドリの棲息は見られない。これは種々の妨害のために北小島あるいは南小島に移動したものであろう。 沖の南岩、トビ瀬島を目前に見て東岸を南下、北小島、南小島の岩山が尤立して如何にも物騒に見える。南岸の中部附近まで来ると崖が■■■容易に汀線を渡るこ■が出来ない。無理をして漸く進んで来たが■■進退極ってし■■た。今更海岸線をもどって帰るのも無意味な感がしたので思い切って断崖絶壁を攀じ登ることにした。先づ胴乱、双眼鏡、水筒、靴などが邪まになるので一応装具は縄で結んで置き、断崖を登り終ってから縄で引き上げることにした。まるでヤモリが壁を匍うようにして崩れた砂岩の突角を足場にして登ること十数分、崖の半分まで来たとき右足下の岩が崩れ落ち、全身の重みを左足と右手にかけた瞬間、今度は右手の岩がかけ、あっという間に断崖下に落ち込むところであったが、幸いトウズルモドキが四、五本垂れ下がっていたのでとっさの間にこれをつかみ、漸く命を救うことが出来た。これこそ命の綱であったのである。仕方なく断崖を下り進路をかえて再びがけを攀じ登る。崖上出た時は既に午後一時半。時間の都合上で南岸のがい上迂回を中止し、横断して北岸に出た。若し断がいを迂回し島を一周するなら、一日を要するであろう。

十一 小島と海鳥

魚釣島の東南方約四粁隔ったところに二つの小さい島がある。これを北小島、南小島と言い、漁師は俗にこれを鳥島といって居る。北小島、南小島は約三百五十米離れている。

両島ともに第三紀砂岩■珊瑚礁が所々に縁着して居り、峻険な岩山の無人島であって海鳥の棲息に適している。北小島は周囲三粁余、面積約二千五百アール、海抜約百三十米、南小島は周囲約二・五粁、面積約三千二百アール、海抜約百五十米、近海は波も荒く流れも早いので天候のよい時でも船をつけることは困難である。

樹木はないが雑草らしいものが双眼鏡で見える。南小島には洞穴があり、 四米位の大じゃと海鳥調査のため両小島に渡るべく計画を進めたのであるが、天候に恵れず、遂に両小島を目前に見ながら上陸することが出来なかった。

(續)