キーワード検索

●鰹漁業並に鰹節製造法(續)

原文表記

●鰹漁業並に鰹節製造法(續)

鬼格

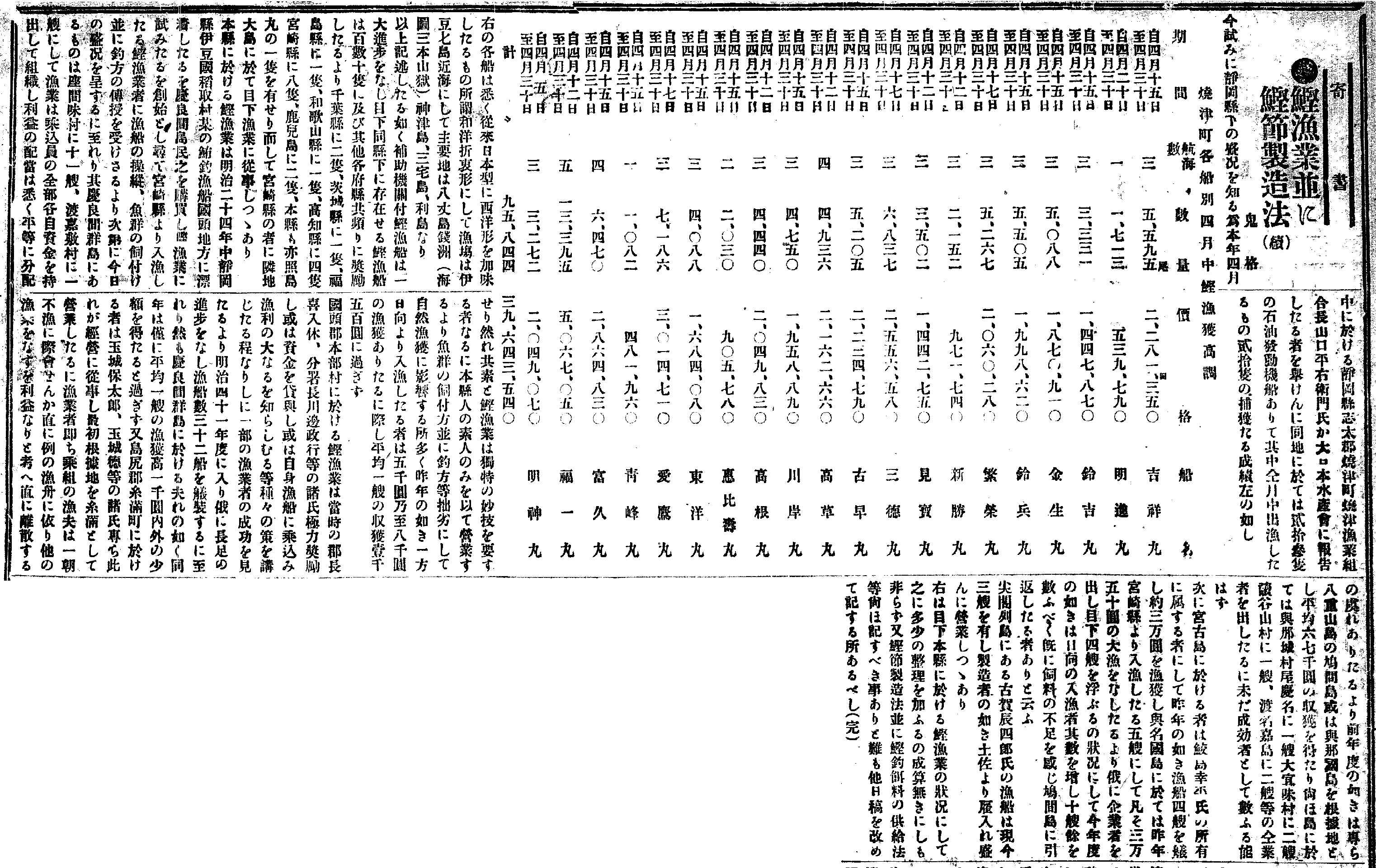

今試みに静岡縣下の盛况を知る爲本年四月中に於けるる静岡縣志太郡焼津町焼津漁業組合長山口平右衛門氏か大口本水產會に報告したる者を擧げんに同地に於ては貳拾参隻の石油發動機船ありて其中仝月中出漁したるもの貳拾隻の捕獲たる成績左の如し

期間 航海數 數量 尾 價格 船名

自四月十五日

至四月三十日 三 五、五九五 二、二八一、三五〇 吉祥丸

自四月二十日

至四月三十日 一 一、七二三 五三九、七九〇 明進丸

自四月十五日

至四月三十日 三 三、三三一 一、四四七、八七〇 鈴吉丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、〇八八 一、八七〇、九一〇 金生丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、五〇五 一、九九八、六二〇 鈴兵丸

自四月十七日

至四月三十日 三 五、二六七 二、〇六〇、二八〇 繁榮丸

自四月十二日

至四月三十日 三 二、一五二 九七一、七四〇 新勝丸

自四月十二日

至四月三十日 三 三、五〇二 一、四四二、七五〇 見實丸

自四月十七日

至四月三十日 三 六、八三七 二、五五六、五八〇 三德丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、二〇五 二、二二四、七九〇 古早丸

自四月十二日

至四月三十日 四 四、九三六 二、一六二、六六〇 高草丸

自四月十五日

至四月三十日 三 四、七五〇 一、九五八、八九〇 川岸丸

自四月十二日

至四月三十日 三 四、四四〇 二、〇四九、八三〇 高根丸

自四月十五日

至四月三十日 二 二、〇三〇 九〇五、七八〇 惠比壽丸

自四月十五日

至四月三十日 三 四、〇八八 一、六八四、〇八〇 東洋丸

自四月十七日

至四月三十日 三 七、一八六 三、〇一四、七一〇 愛鷹丸

自四月十五日

至四月三十日 一 一、〇八二 四八一、九六〇 青峰丸

自四月十五日

至四月三十日 四 六、四七〇 二、八六四、八三〇 富久丸

自四月十二日

至四月三十日 五 一三、三九五 五、〇六七、〇五〇 福一丸

自四月 五日

至四月三十日 三 三、二七二 二、〇四九、〇七〇 明神丸

計 九五、八四四 三九、六四三、五四〇

右の各船は悉く從來日本型に西洋型を加味したるもの所謂和洋折衷形にして漁塲は伊豆七島近海にして主要地は八丈島錢洲(海圖三本山獄)神津島、三宅島、利島なり

以上記述したる如く補助機關付鰹漁船は一大進歩をなし目下同縣下に存在せる鰹漁船は百數十隻に及び其他各附縣共頼りに獎勵したるより千葉縣に二隻、茨城縣に一隻、福島縣に一隻、和歌山縣に一隻、高知縣に四隻、宮崎縣に八隻、鹿兒島に二隻、本縣も亦照島丸の一隻を有せり而して宮崎縣の者に隣地大島に於て目下漁業に從事しつゝあり

本縣に於ける鰹漁業は明治二十四年中静岡縣伊豆國稻取村某の鮪釣漁船國頭地方に漂着したるを慶良間島民之を購買鰹漁業に試みたるを創始とし尋て宮崎縣より入漁したる鰹漁業者に漁船の操縦、魚群の飼付け並に釣方の傅授を受けさるより次第に今日の盛况を呈するに至れり其慶良間群島にあるものは座間味村に十一艘、渡嘉敷村に一艘にして漁業は築込員の全部各自資金を持出して組織し利益の配當は悉く平等に分配せり然し共素と鰹漁業は獨特の妙技を要する者なるに本縣人の素人のみを以て營業するより魚群の飼付方並に釣方等拙劣にして自然漁獲に影響する所多く昨年の如き一方日向より入漁したる者は五千圓乃至八千圓の漁獲ありたるに際し平均一艘の収穫壹千五百圓に過ぎず

國頭郡本部村に於ける鰹漁業は當時の郡長喜入休、分署長川邊政行等の諸氏極力獎勵し或は資金を貸與し或は自身漁船に乗込み漁利の大なるを知らしむる等種々の策を講じたる程なりしに一部の漁業者の成功を見たるより明治四十一年度に入り俄に長足の進歩をなし漁船數三十二船を艤装するに至れり然も慶良間群島に於ける夫れの如く同年は僅に平均一艘の漁獲高一千圓内外の少額を得たると過ぎず又島尻郡糸満町に於ける者は玉城保太郞、玉城德等の諸氏專ら此れが經營に從事し最初根據地を糸滿として營業したるに漁業者即ち乗組の漁夫は一朝不漁に際會せんか直に例の漁舟に依り他の漁業をなすを利益なりと考へ直に離散する虞れありたるより前年度の如きは專ら八重山島の鳩間島或は與那國島を根據地とし平均六七千圓の収穫を得たり尙ほ島に於ては與那城村屋慶名に一艘大宜味村に二艘讀谷山村に一艘、渡名喜島に二艘等の仝業者を出したるに未だ成効者として數ふる能はず

次に宮古島に於ける者は鮫島幸平氏の所有に屬する者にして昨年の如き漁船四艘を艤し約三万圓を漁獲し與那國島に於ては昨年宮崎縣より入漁したる五艘にして凡そ三万五十圓の大漁をなしたるより俄に起業者を出し目下四艘を浮かぶるの狀况にして今年度の如きは日向の入漁者其數を增し十艘餘を數ふべく既に飼料の不足を感じ鳩間島に引返したる者ありと云ふ

尖閣列島にある古賀辰四郞氏の漁船は現今三艘を有し製造者の如き土佐より雇入れ盛んに營業しつゝあり

右は目下本縣に於ける鰹漁業の狀况にして之に多少の整理を加ふるの成算無きにしも非らず又鰹節製造法並に鰹釣餌料の供給法等尙ほ記すべき事ありと難も他日稿を改めて記する所あるべし(完)

現代仮名遣い表記

●鰹漁業並に鰹節製造法(続)

鬼格

今試みに静岡県下の盛況を知る為、本年四月中に於ける静岡県志太郡焼津町焼津漁業組合長、山口平右衛門氏か、大口本水産会に報告したる者を挙げんに、同地に於ては二十三隻の石油発動機船ありて、其中同月中出漁したるもの弐拾隻の捕獲たる成績左の如し。

期間 航海数 数量 尾 価格 船名

自四月十五日

至四月三十日 三 五、五九五 二、二八一、三五〇 吉祥丸

自四月二十日

至四月三十日 一 一、七二三 五三九、七九〇 明進丸

自四月十五日

至四月三十日 三 三、三三一 一、四四七、八七〇 鈴吉丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、〇八八 一、八七〇、九一〇 金生丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、五〇五 一、九九八、六二〇 鈴兵丸

自四月十七日

至四月三十日 三 五、二六七 二、〇六〇、二八〇 繁栄丸

自四月十二日

至四月三十日 三 二、一五二 九七一、七四〇 新勝丸

自四月十二日

至四月三十日 三 三、五〇二 一、四四二、七五〇 見実丸

自四月十七日

至四月三十日 三 六、八三七 二、五五六、五八〇 三徳丸

自四月十五日

至四月三十日 三 五、二〇五 二、二二四、七九〇 古早丸

自四月十二日

至四月三十日 四 四、九三六 二、一六二、六六〇 高草丸

自四月十五日

至四月三十日 三 四、七五〇 一、九五八、八九〇 川岸丸

自四月十二日

至四月三十日 三 四、四四〇 二、〇四九、八三〇 高根丸

自四月十五日

至四月三十日 二 二、〇三〇 九〇五、七八〇 恵比寿丸

自四月十五日

至四月三十日 三 四、〇八八 一、六八四、〇八〇 東洋丸

自四月十七日

至四月三十日 三 七、一八六 三、〇一四、七一〇 愛鷹丸

自四月十五日

至四月三十日 一 一、〇八二 四八一、九六〇 青峰丸

自四月十五日

至四月三十日 四 六、四七〇 二、八六四、八三〇 富久丸

自四月十二日

至四月三十日 五 一三、三九五 五、〇六七、〇五〇 福一丸

自四月 五日

至四月三十日 三 三、二七二 二、〇四九、〇七〇 明神丸

計 九五、八四四 三九、六四三、五四〇

右の各船は、悉く従来日本型に西洋型を加味したるもの。所謂和洋折衷形にして漁場は、伊豆七島近海にして、主要地は八丈図三本山獄)神津島、三宅島、利島なり。

以上記述したる如く、補助機関付鰹漁船は、一大進歩をなし。目下同県下に存在せる鰹漁船は、百数十隻に及び、其他各附県共頼りに奨励したるより、千葉県に二隻、茨城県に一隻、福島県に一隻、和歌山県に一隻、高知県に四隻、宮崎県に八隻、鹿児島に二隻、本県も亦照島丸の一隻を有せり而して、宮崎県の者に隣地大島に於て、目下漁業に従事しつつあり。

本県に於ける鰹漁業は、明治二十四年中、静岡県伊豆国稻取村某の、鮪釣漁船国頭地方に漂着したるを、慶良間島民之を購買鰹漁業に試みたるを創始とし尋て、宮崎県より入漁したる鰹漁業者に、漁船の操縦、魚群の飼付け並に釣方の傅授を受けさるより次第に、今日の盛況を呈するに至れり。其慶良間群島にあるものは、座間味村に十一艘、渡嘉敷村に一艘にして、漁業は築込員の全部各自資金を持出して、組織し利益の配当は悉く、平等に分配せり。然し、共素と鰹漁業は独特の妙技を要する者なるに、本県人の素人のみを以て、営業するより魚群の飼付方並に、釣方等拙劣にして自然漁獲に影響する所多く。昨年の如き、一方日向より入漁したる者は、五千円乃至八千円の漁獲ありたるに際し、平均一艘の収穫一千五百円に過ぎず。

国頭郡本部村に於ける鰹漁業は、当時の郡長喜入休。分署長川辺政行等の諸氏極力奨励し或は、資金を貸与し或は、自身漁船に乗込み漁利の大なるを、知らしむる等種同の策を講じたる程なりしに。一部の漁業者の成功を見たるより、明治四十一年度に入り俄に長足の進歩をなし、漁船数三十二船を艤装するに至れり。然も慶良間群島に於ける夫れの如く。同年は僅に、平均一艘の漁獲高一千円内外の少額を得たると過ぎず、又島尻郡糸満町に於ける者は玉城保太郎、玉城徳等の諸氏専ら此れが経営に従事し、最初根拠地を糸満として、営業したるに漁業者即ち、乗組の漁夫は一朝不漁に際会せんか、直に例の漁舟に依り、他の漁業をなすを利益なりと考へ直に離散する。処れありたるより前年度の如きは、専ら八重山島の鳩間島或は、与那国島を根拠地とし平均六七千円の収穫を得たり。尚お、島に於ては与那城村屋慶名に、一艘大宜味村に二艘、読谷山村に一艘、渡名喜島に二艘等の同業者を出したるに、未だ成功者として数ふる能はず。

次に宮古島に於ける者は、鮫島幸平氏の所有に属する者にして、昨年の如き、漁船四艘を艤し約三万円を漁獲し。与那国島に於ては、昨年宮崎県より入漁したる五艘にして、凡そ三万五十円の大漁をなしたるより俄に起業者を出し、目下四艘を浮かぶるの状況にして、今年度の如きは、日向の入漁者其数を増し、十艘余を数うべく即に、飼料の不足を感じ、鳩間島に引返したる者ありと云う。

尖閣列島にある古賀辰四郎氏の漁船は、現今三艘を有し製造者の如き、土佐より雇入れ盛んに営業しつつあり。

右は目下本県に於ける鰹漁業の状況にして、之に多少の整理を加うるの、成算無きにしも非らず。又、鰹節製造法並に鰹釣餌料の供給法等尚お、記すべき事ありと難も、他日稿を改めて記する所あるべし。(完)