キーワード検索

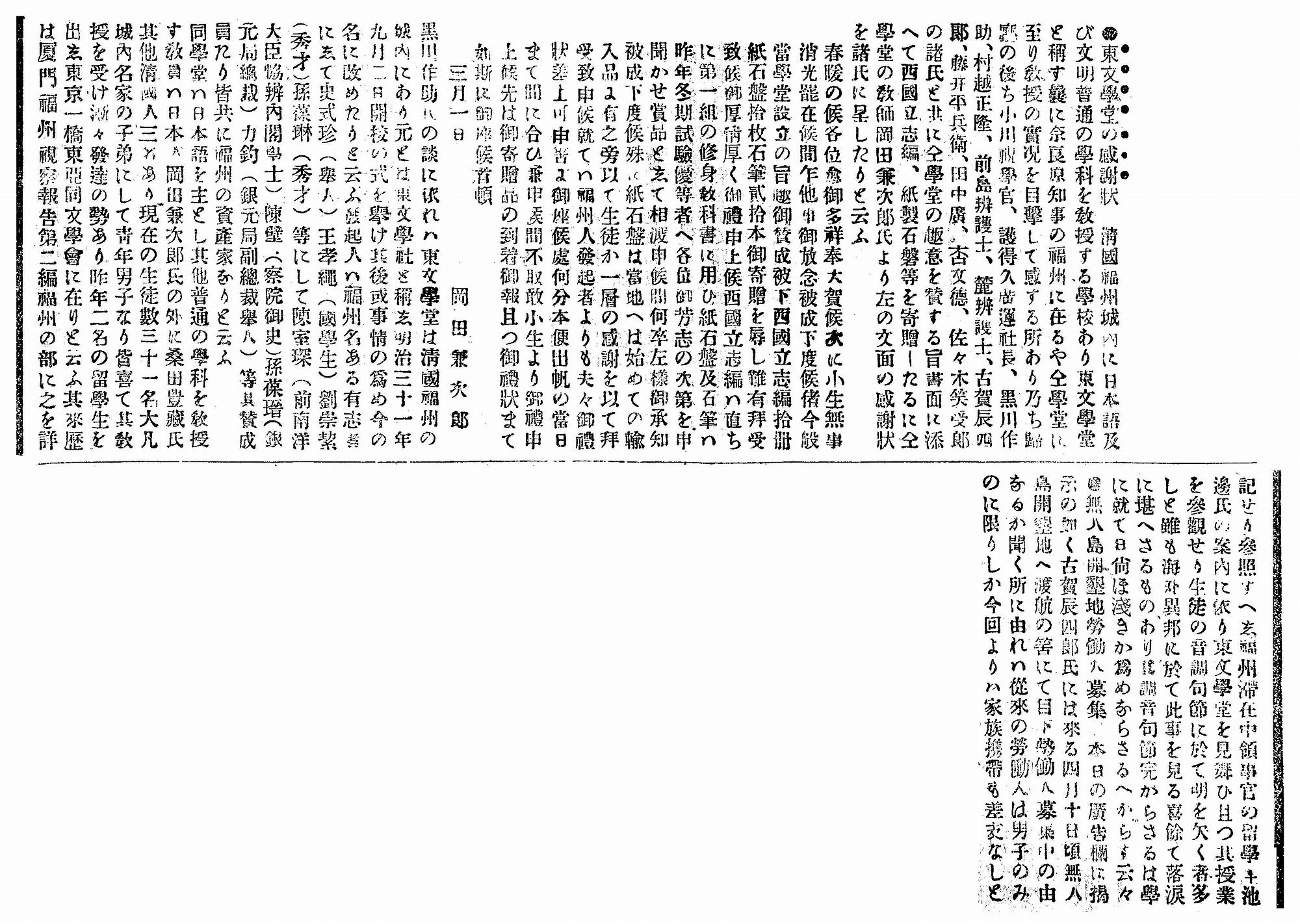

●東文學堂の感謝狀

原文表記

●東文學堂の感謝狀

淸國福州城内に日本語及び文明普通の學科を敎授する學校あり東文學堂と稱す曩に奈良原知事の福州に在るや仝學堂に至り敎授の實況を目撃して感する所あり乃ち歸廳の後ち小川視學官、護得久廣運社長、黑川作助、村越正隆、前島辨護士、麓辨護士、古賀辰四郎、藤井平兵衛、田中廣、杏文德、佐々木笑受郎の諸氏と共に仝學堂の趣意を賛する旨書面に添へて西國立志編、紙製石磐等を寄贈したるに仝學堂の敎師岡田兼次郎氏より左の文面の感謝狀を諸氏に呈したりと云ふ

春暖の候各位愈御多祥奉大賀候次に小生無事消光罷在候間乍他事御放念被成下度候偖今般當學堂設立の趣旨御賛成被下西國立志編拾冊紙石磐拾枚石筆貳拾本御寄贈を辱し難有拝受致候御厚情厚く御禮申上候西國立志編は直ちに第一組の修身教科書に用ひ紙石磐及石筆は昨年冬期試驗優等者へ各位御芳志の次第を申聞かせ賞品として相渡申候間何卒左様御承知被成下度候殊に紙石磐は當地へは始めての輸入品に有之旁以て生徒か一層の感謝を以て拝受致申候就いては福州人發起者よりも夫々御禮状差上可申筈に御座候處何分本便出帆の當日まて間に合ひ兼申候間不取敢小生より御禮申上候先は御寄贈品の到着御報且つ御禮状まて如斯に御座候首頓

三月一日 岡田兼次郎

黑川作助氏の談に依れは東文學堂は淸國福州の城内にあり元とは東文學堂社と稱し明治三十一年九月二日開校の式を擧げ其後或事情の爲め今の名に改めたりと云ふ發起人は福州名ある有志者にして史武珍(擧人) 王考繩(國學生) 劉崇絜(秀才) 孫葆琳(秀才)等にして陳室琛(前南洋大臣協辨内閣學士) 陳壁(察院御史) 孫葆瑨(銀元局總裁) 力釣(銀元局副總裁擧人)等其賛成員たり皆共に福州の資産家なりと云ふ

同學堂は日本語を主とし其他普通の學科を教授す教員は日本人岡田兼次郎氏の外に桑田豊藏氏其他淸國人三名あり現在の生徒數三十一名大凡城内名家の子弟にして青年男子なり皆喜て其教授を受け漸々發達の勢いあり昨年二名の留學生を出し東京一橋東亞同文學會に在りと云ふ其來歴は厦門福州視察報告二編福州の部に之を詳記せり参照すへし福州滞在中領事館の留學■池邊氏の案内に依り東文學堂を見舞ひ且つ其授業を参觀せり生徒の音調句節に於て明を欠く者多しと雖も海外異邦に於て此事を見る喜餘て落涙に堪へさるものあり■調音句節完からさるは學に就て日尚ほ浅きか爲めならさるへからす云々

●無人島開墾地勞働人募集

本日の廣告欄に掲示の如く古賀辰四郎氏には來る四月十日頃無人島開墾地へ渡航の筈にて目下勞働人募集中の由なるか聞く所によれは從來の勞働人は男子のみのに限りしか今回よりハ家族携帯も差支なしと

現代仮名遣い表記

●東文学堂の感謝状

清国福州城内に日本語及び文明普通の学科を教授する学校あり、東文学堂と称す。さきに奈良原知事の福州に在るや同学堂に至り、教授の実況を目撃して感ずる所あり。すなわち帰庁の後ち小川視学官、護得久広運社長、黒川作助、村越正隆、前島弁護士、麓弁護士、古賀辰四郎、藤井平兵衛、田中広、杏文徳、佐々木笑受郎の諸氏と共に同学堂の趣意を賛する旨、書面に添えて西国立志編、紙製石磐等を寄贈したるに、同学堂の教師岡田兼次郎氏より左の文面の感謝状を諸氏に呈したりと云う。

春暖の候、各位愈御多祥奉大賀候、小生は無事に暮らしておりますので気になさらないで下さい。さて、今般当学堂設立の趣旨に御賛成下さり西国立志編十冊、紙石磐十枚石筆二十本の御寄贈を賜り有難く拝受致しました、御厚情厚く御礼申上げます。西国立志編は直ちに第一組の修身教科書に用い、紙石磐及石筆は昨年冬期試験の優等者へ各位の御芳志の次第を申し聞かせて賞品として渡しました、何卒左様御承知下さい。殊に紙石磐は当地へは始めての輸入品で有りまして、生徒が一層の感謝を以て拝受致しました。就いては福州人発起者よりもそれぞれ御礼状を差上げたい処ですが、何分本便出帆の当日まで間に合い兼ねますので取敢えず小生より御礼を申上げます。まずは御寄贈品の到着御報且つ御礼状まで、如斯に御座候首頓。

三月一日 岡田兼次郎

黒川作助氏の談に依れば、東文学堂は清国福州の城内にあり、元とは東文学堂社と称し明治三十一年九月二日開校の式を挙げ、其後或事情の為め今の名に改めたりと云う。発起人は福州名ある有志者にして史武珍(挙人) 王考縄(国学生) 劉崇絜(秀才) 孫葆琳(秀才)等にして陳室琛(前南洋大臣協弁内閣学士) 陳壁(察院御史) 孫葆瑨(銀元局総裁) 力釣(銀元局副総裁挙人)等、其賛成員たり皆共に福州の資産家なりと云う。

同学堂は日本語を主とし其他普通の学科を教授す。教員は日本人岡田兼次郎氏の外に桑田豊蔵氏、其他清国人三名あり。現在の生徒数三十一名、大凡城内名家の子弟にして青年男子なり、皆喜て其教授を受け漸々発達の勢いあり。昨年二名の留学生を出し東京一橋東亜同文学会に在りと云う。其来歴は、厦門福州視察報告二編福州の部に之を詳記せり、参照すべし。福州滞在中、領事館の留学■池辺氏の案内に依り東文学堂を見舞い、且つ其授業を参観せり。生徒の音調句節に於て明を欠く者多しといえども、海外異邦に於て此事を見る喜余りて落涙に堪えざるものあり。■調音句節完からざるは学に就て日尚ほ浅きか為めならさるべからす云々。

●無人島開墾地労働人募集

本日の広告欄に掲示の如く、古賀辰四郎氏には来る四月十日頃無人島開墾地へ渡航の筈にて目下労働人募集中の由なるが、聞く所によれば従来の労働人は男子のみのに限りしが、今回よりは家族携帯も差支なしと。